美援與牛排:以高雄新國際西餐廳家族為例

壹、文獻回顧

根據文獻記載,臺灣早於17世紀就因短暫統治過臺灣的西班牙、荷蘭傳教士而接觸西方飲食,19世紀清末開港後商人與傳教士也透過各種管道,傳入西式飲食,在臺灣的英國、德國、美國洋行也有輸入歐美製造的鮭魚罐頭、沙丁魚罐頭等西方食物。然而臺灣一般民眾得以接觸近代的西方飲食,則要從日本統治臺灣之後,才由殖民母國的日本傳入臺灣。

事實上日本人在明治維新以前,普遍沒有食用牛肉的習慣,而是在明治維新後,為師法西方人,改善劣於歐美人的體格,因此由政府帶頭鼓勵民眾多吃肉,尤其以吃牛肉被視為文明開化的象徵。這樣的西式飲食,為了適應日本傳統飲食,而衍伸出在地化、符合日式口味的特殊和洋融合飲食,即誕生了「洋食」。臺灣在進入日本統治時代後,這樣的西洋料理、洋食也隨之傳入臺灣各地,也是在此時,日本洋食的牛排ビーフステーキ(Beefsteak)傳入臺灣,並從當時臺灣中產階級、知識份子的日記中,可見食用牛排ビーフステーキ的紀載。只是當時臺灣人普遍並不食用牛肉,且這樣的洋食牛排也並不普及,臺灣人接觸牛排這樣的西式餐飲文化,則要隨著戰後與美軍的接觸,才再次普及。

二戰結束後,1949年中華民國政府遷臺;1950年代至1960年代間美國對臺灣展開的美援,大量的美援物資輸入臺灣;1950年6月韓戰爆發,美國總統杜魯門宣佈「臺海中立化」,並指派第七艦隊協防臺灣;1955年越戰爆發,臺灣作為美軍在越戰的補給基地,高雄港成為美軍中繼站,並允許美國軍艦停靠高雄市鹽埕區七賢三路南邊的高雄港三號碼頭。七賢三路成為美國海軍放假上岸時放鬆的區域,臨港的鹽埕區為賺取美軍大兵的錢,因而發展出酒吧、西餐、西裝、各式商品等店舖。

高雄第一批的西餐廳,便是從鹽埕區開始發展,而本文所探討的主要對象「新國際西餐廳」,最早便是起源於1963年(民國52年),由陳家人與在美軍俱樂部工作的廚師合夥開業,後來陳家人分工合作,在鹽埕區經營新國際西餐廳、綠洲西餐廳、澳洲麵包店等西式餐飲店。陳家人早在日本時代便從原鄉臺南移入鹽埕,洞悉時代潮流,把握美軍駐港的商機,拓展西式餐飲事業版圖,可作為日治到戰後臺灣移民到鹽埕的生活寫照。故本文透過與新國際西餐廳第三代經營者的訪談,紀錄陳家人從事西餐業的來龍去脈,希望能為高雄西餐在地生根的歷史進程做一註記。

陳家人創立西餐事業與發跡的地點位於高雄市鹽埕區,其歷史背景著述以李文環的《高雄第一盛場鹽埕風》[1] 最為完整,且內文對美軍駐臺如何影響鹽埕當地皆有分析,是本文主要參考著作。另關於美軍對臺之影響的相關論述有劉志偉《美援年代的鳥事並不如煙》[2]、郭彥伯〈尋找吧女:冷戰、美軍、性觀光的歷史初探〉[3]。

由於本文講述新國際西餐廳發展歷程,故而背景上需探討西餐傳入臺灣的過程,翁佳音、曹銘宗的《吃的臺灣史》[4] 即利用各時代歷史文獻,概述臺灣飲食史,內文也就早期臺灣人是否吃牛肉、牛肉如何取得進行討論,與本文探討的西餐主要的主食─牛排有密切關聯。日本統治臺灣時期所傳入的洋食,乃是西式飲食普及臺灣之始,這方面的相關研究有郭靜黛的《老派洋食》[5]、青木百合子的《日本的洋食:從洋食解開日本飲食文化之謎》[6]等著作,關於日本洋食的種類與起源,皆有詳盡的介紹。

本文最重要的資料來源,是新國際西餐廳第三代經營者陳萬泓總經理的口述訪談資料,透過陳萬泓總經理的口述資料,讓我們得知家族在鹽埕區發展的經過,以及戰後高雄市第一批西餐廳的發展始末,在此特向陳萬泓總經理致謝,感謝其不厭其煩的接受筆者訪談,並樂於分享家族故事。以期透過這篇簡短的高雄新國際西餐廳發展歷程,能記錄下鹽埕區在美援、美軍駐港時期鹽埕在地西餐業者的拚搏過程,以及這個時代背景下的生活景況。

貳、臺灣人的西餐初體驗:

日治時期的西洋料理店與洋食

臺灣接觸西方飲食最早可追溯自17世紀,當時曾短暫統治過臺灣的西班牙人、荷蘭人,雖在臺灣的時間不長,未留下太多歐洲的飲食文化,但根據文獻記載,西班牙、荷蘭的傳教士在宗教儀式上會使用麵包與葡萄酒,因此當時曾有聘雇住在臺南的華人製作麵包的資料記載。[7] 清末1858年臺灣開港通商後,隨著商人與傳教士來到臺灣,也帶進了西方飲食,如歐美製造的鮭魚罐頭、沙丁魚罐頭等,便透過當時在臺灣的英國、德國、美國洋行,開始輸入臺灣。[8]

臺灣民眾接觸近代的西方飲食,應該是從日本統治臺灣開始,由日本母國傳入臺灣。追溯日本最早接觸的西方飲食,則是源於日本戰國時代。1543年葡萄牙人登陸日本南端的種子島後,在當時日本政治領導人物─織田信長允許下,以日本九州為據點與葡萄牙人、西班牙人進行「南蠻貿易」,並開放傳教士進入平戶與長崎兩地進行傳教工作,因此這群傳教士間接帶入了「南蠻料理」包含麵包、紅酒、南瓜、玉米、西瓜、馬鈴薯、辣椒等,[9] 另外還有「南蠻菓子」─カステラ(即臺灣的長崎蛋糕)、金平糖等,[10] 而為了製作這些南蠻料理,日本人開始畜養豬、牛、雞等家畜,以供應南蠻料理製作使用。[11] 直到1587年豐臣秀吉驅逐傳教士,1614年德川幕府發佈基督教禁教令,1624年進而與伊比利亞聯盟(西班牙及葡萄牙共主聯邦)斷交,禁止船隻進入;1633年日本開始進行鎖國政策,期間僅開放中國(明國)、荷蘭的船隻能進入長崎進行貿易。

日本德川幕府的鎖國政策,直到1853年美國海軍從江戶灣(今東京灣)登陸,呈交美國總統國書,在其後日本被迫署《日美修好通商條約》、《安政條約》,史稱為「黑船事件」,自此結束日本鎖國時代,並陸續開放橫濱、函館、長崎等港口進行通商貿易,[12] 西洋料理遂得以再次進到日本。1863年,曾受雇於長崎出島荷蘭館的草野丈吉,在長崎創立日本第一家的西洋料理店「良林亭」(後改名自由亭)。[13]

1868年明治維新後,日本開始向西方國家吸取新知,急速在國內進行西洋近現代化政策,其中福澤諭吉在1875年發表的《文明論之概略》中就指出,為改善劣於歐美人的體格,鼓勵民眾多吃肉,尤其以吃牛肉被視為文明開化的象徵。[14]

日本人在明治維新以前,普遍沒有食用牛肉的習慣,尤其是西元6世紀後受到佛教盛行的影響,在天武天皇年間(675年)曾頒行了「肉食禁止令」,每年4月到9月的農耕期間,禁止狩獵與食用牛、馬、猿、犬、雞。雖然在此之後日本人仍有私下食用牛肉等肉類的情形,但這樣避食肉食的風氣對民間影響甚鉅且影響深遠。[15]

因此當明治維新後,先是由政府開始提倡吃肉食,1872年報紙上更刊載了明治天皇第一次吃牛肉的報導。但由於西方以奶油煎烤牛排的吃法起初並不受到日本民眾歡迎,因此牛肉的食用方式,以鋤燒(すきやき,即現今關東風壽喜燒)的「牛鍋」形式更廣受歡迎,到了1877年在東京的牛鍋店更多達500多間。[16]

1895年臺灣進入日本統治時代後,鋤燒也傳入臺灣,隔年就有牛肉店在臺灣開設,1898年臺北已經有販售雞牛肉鍋的料理店「筑紫館」。[17] 這道具有「文明開化」意味的鋤燒,也受到臺灣知識份子的喜愛,像是林煥文、吳新榮、黃旺成等人便經常在家中與家人舉辦鋤燒聚餐;呂赫若、張文環、楊逵、吳新榮等啟文社的同志,也曾邊吃鋤燒一邊宴飲。[18]

但相對於知識份子,當時臺灣民眾普遍還是存在不吃牛肉的禁忌,[19] 根據日治初期來臺赴任的佐倉孫三在《臺風雜記》寫道,他觀察到臺灣人不吃牛肉是因為牛替人耕作,且為祭孔牲禮,所以畏懼而不敢吃。但他同時也觀察到,農民會將老牛販售給牛販;而另一本由日籍教師撰寫的《臺灣民族性百談》也提到臺灣農民愛護牛隻的情景,但文末也寫到臺灣人不吃牛肉,但會吃日本進口的神戶牛肉。上述情形可推測,在早期生活困苦的臺灣農村,確實有私下屠宰、食用牛肉的情形,但普遍臺灣民眾依舊是不吃牛肉,[20] 因此即便鋤燒牛鍋受到臺灣知識份子喜愛,臺灣人中仍有相當多人至今依舊有著不吃牛肉的禁忌。

明治維新後日本政府為了西化,推廣食用肉類的「西洋料理」,西洋料理卻在進入日本後被日本人改造,除了引進西方食材,更將西洋料理的食用方式與味道改變成日本人習慣且喜歡的形式,譬如利用味增與醬油調味(如鋤燒)、與米飯搭配(如炸豬排飯)等等,這些重組與改造,發展成今日特殊和洋雜揉的日式「洋食」。[21]

對日本人而言,日本的「洋食」與「西洋料理」是完全不同、分屬不同領域的料理。西洋料理為所有外國料理的通稱,如法國料理、義大利料理、美國料理等等,這些泛稱為西洋料理。日本的洋食是西洋料理傳入後,根據日本當時的民情、每個時期可進口取得的食材,以及日本本國生產的食材、調味料、飲食習慣、在地口味等等,經過長時間演化而成日本獨有的日本洋食。[22]

洋食在日本政府推廣西式飲食(西洋料理)的過程中,藉由許多廚師的努力,讓洋食不論在口味上與價錢上都比西洋料理更平易近人,其中最好的例子就是銀座煉瓦亭的「炸豬排」。創立於1895年(明治28年)的煉瓦亭位在繁華的東京銀座,當時由於政府大力鼓吹吃牛肉,導致牛肉價格被嚴重哄抬,所以許多人改吃豬排;煉瓦亭原本也以小牛肉排骨搭配高麗菜絲、淋日式烏醋、搭配麵包食用,但銷售卻不如預期,直到後來因改用豬肉,並且與米飯一起供餐,沒想到卻大受歡迎,銀座煉瓦亭成為了日本洋食豬排飯的始祖。[23]

臺灣在進入日本統治時代後,這樣的西洋料理、洋食也隨之傳入臺灣各地。日治時期高雄的「西洋料理店」有1909年(明治42年)開業、位在新濱町的「滋養軒」,以及位在湊町的「蓬萊」;[24] 從1930年(昭和5年)的廣告上,更可見位在西子灣、壽山的幾間高級料理店如壽山的「聽松園」、西子灣的「千鳥」、西子灣的「濱の家」等,除了傳統的和式料理,也都有提供「和洋料理」。[25]

另外一提,相較於西洋料理店,在1930年代的高雄更普及的是販售パン(麵包)、洋菓子、和洋菓子的店家。如水月堂支店(湊町)除販售麵包也有販賣和洋菓子;[26] 桑田製パン所(山下町)除販售菓子、麵包,還有カステラ(即蜂蜜蛋糕);[27] 梅屋和洋菓子店(山下町)及櫻屋(鹽埕町),皆專賣和洋菓子;[28] 除上述店家之外,有販售麵包的店家還有丸上高雄製パン所(鹽埕町)、シキシマぺーカリー(榮町)、高雄州廳內賣店(前金)等。[29] 高雄製菓商會更以販售洋菓子為主,店址在鹽埕町三丁目11番地;高雄製菓商會的店主為出身臺灣籍的鄭烈,[30] 而並非日本人,也是相當有趣。此外,不論是和洋料理店或是和洋菓子、麵包店等,皆集中於當時高雄最繁華的「哈瑪星」、鹽埕區一帶,可見當時這些偏高消費的產品,多集中於具高消費能力的區域。

日本洋食的牛排ビーフステーキ(Beefsteak),在洋食初傳入日本時,這類用鐵板、鐵網去煎或烤的牛排(ビーフステーキ,Beefsteak),又被寫為「ビステキ」,曾在正岡子規、夏目漱石、和辻哲郎、山田風太郎、宮沢賢治等日本文學家的作品中出現過。另外,從臺灣日日新報中也可見「ビフテキ」這樣的寫法,而這是源於法文的「ビフテック」(bifteck)的寫法。[31]

當時這樣的洋食牛排也隨著日本統治臺灣,一併傳入臺灣,牛排的做法也出現在料理書或是料理講習會上。《臺灣日日新報》曾寫道在1910年(明治43年)臺北舉辦的料理講習上,詳盡的介紹了牛排的料理方式,內文提到先要取牛背脊上的肉,用胡椒鹽、洋蔥、紅酒浸泡醃漬牛肉,並以馬鈴薯製作成牛排的配料,之後將牛肉與洋蔥煎熟後加入少許黑醬,就可以製作一道比坊間洋食屋更美味的牛排。[32]

至於臺灣人食用牛排的情形,可從黃旺成[33] 的日記上略知一二。黃旺成在1927年(昭和2年)的日記寫道,當日剛領完薪水,原本跟友人謝春木要一起去享用ビステキ(牛排),卻因謝春木有事而沒能成行,只好約另一位友人蔡式穀在臺北市表町(約今館前路附近)一間名為「カフェボタン」的和洋料理店吃西餐,當時花費為四円。[34] 又1929年(昭和4年)黃旺成日記寫道,正午出門後,到臺中的柳亭吃カツ丼(豬排蓋飯)、ビフテキ(牛排),[35] 可見當時臺灣的中產階級、仕紳食用西餐、洋食已經是相當日常的行為。

值得一提的是,日本明治維新初期,學習的西式料理,主要是法國料理為主,另一個則是為建立大日本海軍而師法英國海軍,因此海軍軍醫高木兼寬學習英國海軍常用的馬鈴薯、咖哩等,以取代日本人喜愛的米食料理,藉以改善海軍官兵罹患腳氣病的問題。總言之,當時的日本,不論西洋料理或是「在地化」後形成的洋食料理,其基礎都是源自歐洲的西式飲食,因此日治時期傳入臺灣的西洋料理、洋食也是承襲自歐洲,如創立於1934年(昭和9年)臺灣第一間的波麗路(Bolero)西餐廳,餐廳名稱源自法國作曲家拉威爾的一首圓舞曲「Bolero」漢譯「波麗路」。創立之初就是走歐系,尤以法式油封鴨子飯相當知名。

二戰後隨著美援與美軍顧問團來臺、美軍駐防臺灣及來臺度假,臺灣與美國關係日趨緊密,臺美交流過程中,帶入大量的美式飲食文化。臺灣人雖然早在日治時期便開始接觸西方飲食文化,且有不少中產階級、知識份子開始食用西餐牛排,然而這時期的西餐乃師承歐洲,且透過日本間接傳入,這與二戰後傳入臺灣且風行各地的美式西餐,仍相當不同,然而因為早在日治時期臺灣人就已聽聞或接觸西餐飲食文化,因此也間接為日後美式餐飲的普及奠下了基礎。

參、美援時期與美軍「R&R休息復原計畫」

1945年日本戰敗投降,同年底中國派遣陳儀接收臺灣,此時中國國內正面臨國民黨與共產黨內戰,最終1949年蔣介石領導的中華民國政府撤退來臺。臺灣本島的經濟,在二戰末期除了受到軍方全面的控制,還須為支撐日本帝國戰爭,投入大量物資進入戰場,加上戰爭末期在美軍的轟炸之下,基礎建設及生產設施亟待復甦,因此1950年代至1960年代間美國對臺灣展開的美援,有效地促進臺灣經濟的穩定。

二戰結束後,1947年美國政府開始展開一系列的「歐洲復興計畫」(European Recovery Program)(即馬歇爾計畫,The Marshall Plan),美國國會因此於1948年通過〈援外法案〉,起初目的是提供歐洲經濟援助,以恢復歐洲大陸在戰爭期間所受到的經濟損害,其中1948年援華法案(China Aid Act of 1948)即是當中的特例,將中華民國納入其中。[36]

美國對外援助的項目非常多,包含借貸資金、提供武器、派遣技術人員指導、捐贈農產品與食物、人道救援等,因此美國政府設立「經濟合作總署」專責處理援外業務。同時1948年政府也在南京成立行政院美援運用委員會(簡稱美援會),負責美援物資的接收、管理與分配作業,作為負責處理美援事務的單位。另一方面,〈援外法案〉規定用於援助中華民國的經費,需有10%投入農村復興建設工作,因此中華民國與美國聯合組成「中國農村復興聯合委員會」(簡稱農復會),共同謀劃運用美國援助款項、物資,推動農村的重建工程。然而,受到國共戰爭的影響,1949年美國決定停止任何對中華民國的援助。[37]

1949年中華民國政府遷臺後,1950年6月韓戰爆發,美國為了圍堵共產勢力,決議重啟對中華民國政府的經濟與技術援助。1951年美國國會通過《共同安全法案》,一方面延續先前的援外政策,另一方面提供軍事與經濟上的援助給隸屬美國陣營的國家,以阻擋蘇聯為首的共產陣營勢力擴張。[38]

美國政府對臺灣的援助從1951年至1965年為止,援助金額將近15億美元。美援的內容相當廣泛,除包括軍事、電力、交通、肥料、水泥、製糖、造紙等,舉凡造橋鋪路、港口建設等基礎建設也多仰賴美援,為臺灣1950-1960年代間最重要的經濟支柱。

美援時期除了工業與經濟產業面,隨著美援、美軍駐防所帶進的西方飲食文化,更是改變了臺灣的飲食習慣,首先是麵食的推廣。美國為了解決戰後國內小麥產量過剩的問題,因此鼓勵其他國家進口美國小麥,並作為美援物資,出口到需援助的國家。[39] 此外,美國懷特工程顧問公司認為發展麵粉工業對臺灣經濟發展有利,建議運用美援剩餘農產品法案中的小麥來供應麵粉工廠所需,於是臺灣麵粉工業在短短數年間倍增。

但早年臺灣人並不習慣食用麵粉,麵粉主要供應對象為軍糧,以及隨著中華民國政府遷移至臺灣的中國北方籍移民,另外則是臺灣傳統糕餅製造業及小吃攤等。時任臺灣生管會副主任委員的尹仲容,即發起以麵粉代替白米為食糧的運動,以進口小麥代替米食對外匯收支有利、麵食較營養、小麥之進口有助於促進與貿易國之邦交等,進行麵食之推廣。後來麵食在臺灣發展成各類臺灣美食,譬如臺灣代表性美食之一的牛肉麵,據說就是當年以美軍輸入的牛肉罐頭作為原料,加上豆瓣醬,發展成臺灣獨具特色的川味牛肉麵。

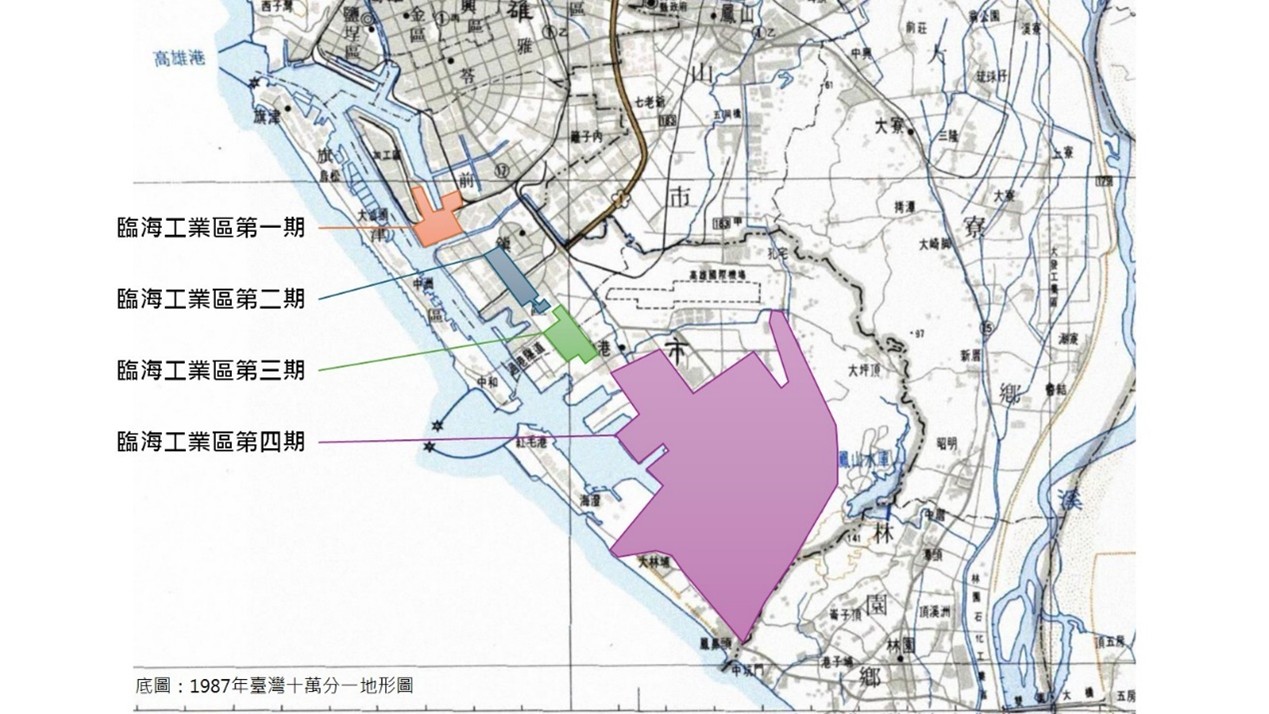

1950年6月韓戰爆發後,美國總統杜魯門宣佈「臺海中立化」,並指派第七艦隊協防臺灣。作為美軍在越戰的補給基地,高雄港成為美軍中繼站,並允許美國軍艦停靠鹽埕區七賢三路南邊的高雄港三號碼頭。[40] 因此七賢三路成為美國海軍放假上岸時短暫放鬆的區域,這些美軍水手、船員有時會夾帶舶來品下船銷售,鄰近三號碼頭的高雄銀座,也就成為船員、美軍轉售舶來品的大本營,銀座因而開始改稱國際商場。

同時期,為了滿足美軍的生活娛樂,在七賢三路設有「高雄海軍水兵俱樂部」(The Navy E.M. Club in Kaohsiung),後改稱美軍俱樂部,內部有供應餐飲及販售物品,也設有舞池,是當時美軍非常重要的娛樂及社交場所,而從俱樂部流傳出來的爵士樂、西洋流行音樂、西餐飲食等美式文化,都對高雄有重大影響。

譬如說爵士音樂、西洋流行音樂在臺灣的普及與扎根,便與美軍俱樂部有密切關係。因為當時臺灣各地設立了美軍俱樂部,這些地方都必須有爵士樂團駐演,對樂手的需求量相當大。臺灣本土的頂尖樂手也開始順勢進駐美軍俱樂部中,與美國人同台演出,開啟臺灣樂手與美國正統爵士樂的首次交流,於此時期也培育出臺灣許多傑出的爵士樂手。同時,鹽埕區的酒吧內也播放著西洋流行音樂,鹽埕區更開設了許多唱片行,起初是以美軍作為主要客群,但在美軍離臺後,仍有不少臺灣樂迷固定前往選曲唱片,早期在七賢路上有高歌、雷電華、金聲、綠島等唱片行,成為西洋流行音樂的傳播聖地。

根據資料統計,當時每日登岸的美軍少則百人、多則三至四千人,在戰事緊繃的狀態下,手握美鈔卻不知有沒有明天的士兵,到了岸上便出手闊綽、相約買醉,因此造就了港區酒吧、餐飲、娛樂產業的榮景,尤其是為滿足士兵飲酒需求,七賢路上一間間的酒吧陸續開張,猶如形成了「酒吧街」。[41] 美軍與酒吧產業的互動,固然帶來龐大的經濟效益,但也衍生出許多問題,如在酒吧鬧事層出不窮,有些酒吧設有暗室從事非法交易、違法走私,甚至是酒客為「吧女」(酒吧內的陪侍小姐)爭風吃醋、大打出手等,皆造成不少社會問題。

1965年後隨著美國在越南的戰事白熱化,更多的士兵上戰場,國內反戰聲浪也愈來越高漲,美國國防部為紓解戰場上官兵的緊張壓力,在1965年頒訂「R&R休息復原計畫」(Rest and Recuperation Program),讓士兵有每年一次、為期五天的假期,駐越美軍可以搭乘免費包機,前往其中一個指定渡假點,渡假地點包含臺灣、馬尼拉、曼谷、新加坡、東京、香港、雪梨、夏威夷及關島都曾列作指定渡假點。[42] 大批來臺度假的美軍在1967年達到高峰,約有近五萬美軍來臺度假,為了搭上這波美軍商機,各地中小型旅館、酒吧、西服店、手工藝商店在各觀光城市如雨後春筍般增加,[43]因此1965年頒訂的「R&R休息復原計畫」(Rest and Recuperation Program),促使大批美國士兵來臺,對臺灣在地相關產業的影響更甚以往。

隨著美軍士官兵、美軍俱樂部的進駐,帶入美式牛排、西餐等美式的飲食習慣,另一方面,在美軍俱樂部內,聘請了不少臺灣人,間接培育了臺灣本土的西餐人才,而這些廚師、調酒師、服務生等,不少人陸續在外開業,將源自美軍俱樂部的美式餐飲文化向外發揚光大。有不少高雄在地的西餐廳,如新國際西餐廳、綠洲西餐廳等便是在此時期開始萌芽。

肆、陳家人在高雄的發展與新國際西餐廳的創立

高雄新國際西餐廳的創辦人為陳族及其長子陳國義,陳族原籍是臺南學甲人,早在日治時期,便有不少的臺南、澎湖人移入高雄港區,陳族的家族成員中,亦有不少人乃是從臺南學甲移入高雄鹽埕區營生。陳族共有五個兒子,後來分別接掌家中產業,分別是長子陳國義、次子陳國隆、三子陳國和、四子陳國泰、五子陳國富。

根據陳家後代指出,陳族早年在鹽埕區以販賣木炭、米、磚塊等民生必需品營生,經查日治時期商工資料,其中有記載陳族開設的店舖店名為「臺灣燃料商會」,根據1937年(昭和12年)的資料顯示,當時應該是位於鹽埕町四丁目12番地,成立時間在1934年(昭和9年);另1939年(昭和14年)的資料則是登記店址位於鹽埕町四丁目14番地,成立時間在1936年(昭和11年),[44] 無論如何,從上述資料可知陳族早在日治時期即落腳鹽埕區,另外家族內亦有不少人在鹽埕一帶開設布莊,如戰後的新新、美美、觀觀等都是同族所經營之店家。

太平洋戰爭爆發後,盟軍空襲高雄,陳家因此舉家搬至高雄仁武避難,1946年(民國35年)再回到鹽埕區,[45] 當時因為陳家有親戚從事製餅業,陳家也開始在鹽埕區今新樂街、七賢路口開設「澳洲製餅舖」(後來又稱澳洲麵包店),當時取了「澳洲」如此洋派的名字,但店內實際上是販賣中式餅餅,如月餅、綠豆椪等。[46]

直到1950年韓戰爆發後,因美軍駐防高雄港,七賢路成為美軍聚集的主要場所,提供美軍食衣住行育樂等需求的店舖,如雨後春筍般紛紛出現,此時陳族的長子陳國義便開始從國外學習技術做吐司、漢堡等西式食品,以滿足美軍對於西式飲食的需求。但改作西式麵包的初期,因技術不良,生產出來的麵包品質並不佳,但因為當時市面上做西點麵包的店家並不多,臺灣人也覺得這類美式漢堡麵包、吐司很稀奇,所以其實生意並不差。直到陳家三子陳國和於日本留學期間,趁著課餘時間在日本的和菓子店打工,從日本學習到新的烘焙技術,並不時從日本將新的材料、技術寄回臺灣,又引進添加葡萄糖製作麵包,才將澳洲麵包店的西點麵包的品質大幅改良。

1957年(民國46年)陳國和回到臺灣時,澳洲麵包店的品質與生意也都步入正軌,陳家人也不斷地從國外引進美式的旋轉蛋糕架,並將原本的方型蛋糕改成時髦的圓形蛋糕,上面還擠上奶油花點綴、將蛋糕疊高,如此一來加上澳洲麵包店原本就位於三角窗的顯眼位置,美軍也時常聚集於此,澳洲麵包店的生意更是蒸蒸日上;分家後澳洲麵包店則交由四子陳國泰經營。[47]

陳族的長子陳國義早年主要從事貿易工作,因此在澳洲麵包店的隔壁開有委託行「儷人行」,也因為從事貿易,與政府關係良好,且時常與餐廳有往來交易,因而結識了當時在美軍俱樂部工作的廚師,因此後來由陳族、陳國義投資,1963年(民國52年)在當時高雄市最繁華的國際商場,與這些廚師合夥開設了高雄第一家西餐廳「國際西餐廳」。同時期還有「西洋館」,也是由美軍俱樂部的廚師出來開設的西餐廳。[48]

國際西餐廳開幕後由於出自美軍俱樂部的師傅手藝好,排餐精緻又道地,馬上就成了美軍軍官與士紳的聚會場所。此時期正值七賢三路上酒吧業興盛之時,一間間的酒吧如雨後春筍般開設,澳洲麵包店的樓上原本也是一間美式酒吧「US bar」,但生意清淡,而國際西餐廳則因生意太好需擴大營業,因此陳國義便決定頂下US bar的空間,將原本位在國際商場內的國際西餐廳遷至澳洲麵包店的樓上,1964年(民國53年)改名為「新國際西餐廳」,於七賢三路、新樂街口二樓重新營業,當時的新國際西餐廳店面約有50幾坪,店內則保留酒吧的裝潢,成為當時高雄知名的西餐廳。[49]

新國際西餐廳開業之初,當時在高雄只有新國際西餐廳與圓山飯店可以品嘗到西餐,[50] 而新國際西餐廳早年便以精緻西餐聞名,當時的招牌菜是竹籃雞、美國牛蛙腿、焗海鮮等,價位相當高,新國際西餐廳當時一餐的價格大概是臺灣公務員一個月的薪水,餐廳招待的客層除了富商仕紳,在美軍當中也只有軍官階級才負擔得起。[51]

因此,為區別客層,1968年(民國57年)陳家又在七賢三路上開設「綠洲西餐廳」,後由陳族二子陳國隆經營,主要販賣美式三明治與咖啡等點心,給美軍當午餐或下午茶享用。相較於新國際西餐廳走的是高檔、精緻的牛排館,綠洲西餐廳則是以販售簡單輕食為主,新國際西餐廳使用的是鐵盤盛裝牛排,綠洲西餐廳則是以簡餐一般使用的瓷盤為主,而這樣的傳統亦持續了數十年。[52] 此外,根據綠洲西餐廳的後代表示,綠洲西餐廳當年時常有美軍士兵帶著「吧女」[53] 在店內消費,並時常在店門外的七賢三路上騎乘三輪車,來回競速取樂。

早年陳家的幾間店鋪便是由幾個兄弟共同接手經營,且相輔相成,如當時新國際西餐廳使用的西式小餐包,便是由澳洲麵包店製作,當時的小餐包原料相當簡單,僅用麵粉、水、鹽巴、酵母製作,直到後來因為新國際西餐廳的生意太好,澳洲麵包店已供不應求,只好委由鄰近大溝頂的「三郎麵包」代工,時至今日三郎麵包已是從一間小小的代工廠,成為鹽埕區相當知名的傳統麵包店。新國際西餐與綠洲西餐廳的廚師也會相互支援,甚至綠洲西餐廳與儷人行兩間店鋪更是可以互相通行。[54]

後來因長子陳國義驟然離世,1973年(民國62年)由三子陳國和接手新國際餐廳,陳國和在日本慶應大學取得法學碩士學位後歸國,在接手經營新國際西餐廳初期並不順利,當時曾經歷過廚師偷藏食材轉售、廚師集體請辭等困境,所幸後來仍順利化險為夷,並將新國際西餐廳經營的有聲有色。

新國際西餐廳作為美式牛排餐廳,牛肉是餐廳使用相當重要的食材,新國際創設時的60年代,臺灣人食用牛肉的情形也並未普遍,當時的牛排餐廳基於成本和貨源關係,牛肉多半是採用臺灣牛肉,不但肉質粗硬,肉商為牟利還會在牛肉內灌入大量清水藉以增加重量,不僅破壞肉質,而且一煮就縮水。然而當時牛排餐廳業者為了賺錢多半只能忍氣吞聲,陳國和卻不以為然,認為若長此以往,永遠無法提升品質,於是他先是向台糖採購牛肉,但因為台糖是以臺灣牛為主,肉質及口感並不好,因此他又改向進口商裕賀採購,採用高品質進口牛肉,當時因為臺灣人食用牛肉的情形並不普遍,進口商因進貨量少,因此價格相對高昂,對新國際西餐廳來說提高了不少成本,然而此舉確實提升了牛排的品質,博得顧客口碑,為新國際西餐廳事業打下新的良好基礎,進而使得顧客得到高消費高品質的消費觀念。[55]

對提供牛排的西餐廳來說,牛肉的品質相當重要,而牛排能在臺灣普及的關鍵也與牛肉的價格有關。誠如上述,臺灣在50、60年代進口牛肉價格相當高昂,因此多半是採用臺灣牛肉,當時私宰、走私牛肉的情形也時有所聞。直到70年代後,物資局大量進口牛肉,民間公司也紛紛進口牛肉,才將牛肉品質提升、進貨成本降低。[56]

西餐廳早年提供的甜點相當簡單,多半是布丁或冰淇淋,冰淇淋更可謂承襲自美式文化而來,抑是西餐廳甜品的重要品項。陳國和個性相當喜好新事物,且勇於嘗試與創新,因從小喜歡吃冰淇淋,陳國和於1995年(民國84年)找來福樂冰淇淋的老師傅,並投資400多萬元購置製作冰淇淋的機器,並到美國賓州州立大學學習有關冰淇淋製作及新口味開發的課程,自行開發生產具有特色品質實在的冰淇淋,不僅作為餐廳使用的飯後甜點,更創立自家品牌冰淇淋於店內販售。[57]

新國際西餐廳曾開設過幾間分店,最早的第一間分店先是開在中正路圓環上大樓的12樓,[58] 但當時因許多人不敢搭電梯,因此生意並不好,遂於一個月後就草草收場。之後新國際西餐廳在1986年(民國75年)開設分店於現址民生二路,當時陳國和赴歐、日考察發現,國外進步且著名西餐業者皆紛紛開設分店,而分店類型則屬大規模、中價消費、大眾化,本店則仍保持傳統高級風格,因此陳國和毅然投入15,000,000元買下近200坪的樓面,又以將近8,000,000元的手筆裝潢,為分店的拓展砸下重本,這樣的投資規模在當時的餐飲界可謂突破性創舉。[59]

原本位在七賢三路、新樂街口的本店,在1992年(民國81年)七賢路拓寬後規模縮小,建築本體面積縮減三分之二,因此七賢路本店不得不改變營運方式,改賣起了簡餐,雖然依舊有賣牛排,但生意與收益明顯受到影響,因此於2001年(民國90年)後新國際西餐廳七賢店結束營業,餐廳的重心轉往民生店。1994年(民國83年)陳國和再以5,000萬元買下高雄市凱旋路占地200坪一、二樓,作為新國際西餐廳第三家分店「凱旋店」,[60] 但可惜於2006年(民國95年)結束營業。新國際西餐廳目前則已經由第三代陳萬泓接掌,仍持續在民生路營業中。

根據陳萬泓口述,早年跟新國際西餐廳同期,還有「西洋館」也是從美軍俱樂部的廚師自行出來開業的西餐廳,只可惜已歇業多年;高雄另外一間「角洲牛排館」則是從原臺南美軍俱樂部的人員出來開業,[61] 一樣歷史悠久,從裝潢到餐點,便不如新國際西餐廳走的是精緻典雅路線的牛排館,價格也相對較低,至今也是依舊屹立不搖。此外,根據李文環的研究,鹽埕區第一代西餐廳或牛排館,恰逢60年代越戰美軍度假高峰,隱約透露出其風行是美軍來臺度假的引介,如70年代的上賓牛排館、威士頓餐廳、貝多芬音樂餐廳、好望餐廳、羅浮宮等西餐廳,皆集中在七賢三路和新樂街,是70年代當時西餐廳最密集的街道,同時也反映出,臺灣人當時對於牛排,可能還有一段適應期。[62]

美式牛排後來在臺灣的發展,除了美式餐廳,更有趣的是發展成相對平價的臺式牛排館,或是俗稱的「夜市牛排」。1976年曾擔任美軍俱樂部主廚的孫東寶,在臺北八德路巷弄內開始擺攤賣牛排,被稱為「臺式牛排」的鼻祖。孫東寶的台式牛排,讓高級美食變成街頭小吃,少了奢華的餐廳氣氛、精緻的擺盤和西餐用餐禮儀的拘謹,坐在路邊的椅凳上自在的品嘗平時難得吃到的西餐,路邊鐵板牛排口碑迅速傳開,每日都吸引了絡繹不絕的排隊民眾。

臺式牛排的特色是價格低、一定要使用鐵板上桌,餐點內容除了肉,一定要有麵、雞蛋、飲料、濃湯等。1980年代後還發展成「我家牛排」、「貴族世家」這類提供沙拉、飲料、濃湯或其他附食吃到飽的牛排館。臺式牛排至今依舊在臺灣的各大夜市皆可見,是臺灣的平價美食,這個以鐵板、麵、雞蛋,有時更佐以三色豆的臺式配料,融合西式與臺式飲食成為獨具特色的臺式美食,這與西洋料理進入日本後在地化,成為具日式特色的洋食,其實也是有異曲同工之妙。

伍、結論

臺灣早在17世紀就曾接觸過西方飲食,但臺灣大眾得以接觸西方飲食,則是要到進入日本統治時代,才經由日本傳入西洋料理,以及日本獨有的洋食。這個時期傳入臺灣的西餐、洋食,是以歐洲為藍本的歐式西餐。

二戰結束後,臺灣脫離日本統治,在1950年代至1960年代的美援時期,高雄港作為美軍第七艦隊停泊港以及渡假地,為滿足美軍的食、衣、住、行、娛樂,除了官方的美軍俱樂部之外,鄰近高雄港的七賢三路上各式酒吧、飲食店、唱片行等如雨後春筍般冒出,七賢三路周邊因此發展為當時鹽埕區最熱鬧的街區,成為美軍靠岸後休閒、娛樂與休憩的場所。

早在日治時期就從臺南搬遷至鹽埕定居的陳族一家,在日治時期原本經營販賣木炭、米、磚塊等民生必需品的商店;二戰結束後,在親戚的指導下,在鹽埕區今新樂街、七賢路口開設「澳洲製餅舖」(澳洲麵包店),原本也是以販售傳統的漢餅為主。直到1950年韓戰爆發,美軍駐防高雄港,七賢路成為美軍聚集的主要場所,從事貿易的陳國義便開始從國外學習技術做吐司、漢堡等西式食品,以滿足美軍對於西式飲食的需求。同時,陳國義因從事貿易而結識了美軍俱樂部內的廚師,於是陳家與這些美軍俱樂部的廚師,合夥在1963年(民國52年)開設了高雄第一家西餐廳「國際西餐廳」,而後於1964年(民國53年)擴大營業並改名為「新國際西餐廳」。1968年(民國57年)陳家又在同一個街區開設了綠洲西餐廳,主要販賣美式三明治與咖啡等輕食,給美軍當午餐或下午茶享用,區隔出兩間餐廳的經營定位。

臺灣在1950年代至1960年代因為美援與美軍駐臺,不論在經濟、建設、軍事、文化上皆與美方有密切機觸,因此不僅是在政府高層,美式文化也逐漸影響了臺灣一般民眾。作為美軍駐防艦隊登岸港口之一的高雄港,尤以鄰近港口三號碼頭的鹽埕區影響最為顯著,隨著美軍俱樂部在此設立,更間接成為美國流行音樂、美式西餐在臺灣的發源地。同時,鹽埕區的店家為了滿足登岸美軍相關的消費、娛樂,逐漸形成美式酒吧、西式餐飲、西洋流行音樂的特殊街區。

創辦新國際西餐廳的陳家在鹽埕區的發展歷程,即是鹽埕區在地商家的縮影,早期由家族成員共同經營澳洲麵包店、新國際西餐廳、綠洲西餐廳,藉著臨靠高雄港的地利之便,抓住當時的美軍商機,靠著家族成員間相互支援,形成以美軍為主要客群的家族事業,反映了1960-1970年代鹽埕區作為美、臺交流的主要場域,衍生出的商業行為、飲食文化,並記錄了當時臺灣人在各時代潮流背景下,勇於抓住機會奮力拚搏的精神。

引用文獻

一、史料

未著撰人,〈料理の講習 臺北料理割烹講習會實習〉,《臺灣日日新報》,1910-04-24,版05。

作者不詳,《[高雄市役所] 商工人名錄 昭和十四年版》(高雄市:高雄市役所,1939)。

杉浦和作,《臺灣商工人名錄第五編 昭和四年現在 高雄州商工人名錄》(臺北市:臺灣實業興信所編簒部,1929)。

芝忠一,《新興の高雄》(高雄市:新興の高雄發行所,1930)。

高雄市役所,《高雄市商工案內》(高雄:高雄市役所,1937)。

二、期刊

曾品滄,〈日式料理在臺灣:鋤燒(スキヤキ)與臺灣智識階層的社群生活(1895-1960年代)〉,《臺灣史研究》,22(4)(2015.12)。

三、專書或專書論文

李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》(高雄:高雄市政府文化局,2021)。

青木百合子,《日本的洋食:從洋食解開日本飲食文化之謎》(臺北市:健行文化,2019)。

翁佳音、曹銘宗,《吃的臺灣史》(臺北市:城邦,2021)。

郭靜黛,《老派洋食》(臺北市:精誠資訊,2019)。

陳柔縉,《台灣西方文明初體驗》(臺北:麥田,2011)。

劉志偉,《美援年代的鳥事並不如煙》(臺北:啟動文化,2012)。

四、碩博士論文

郭彥伯,〈尋找吧女:冷戰、美軍、性觀光的歷史初探〉,(新竹:國立交通大學社會與文化研究所碩士論文,2019)。

五、口述資料

〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊槁。

六、報章雜誌

〈西餐牛排不讓中餐專美於前 陳國和 大膽嘗試連鎖經營〉,《民生報》,1987-10-30,13版。

盧繼先,〈陳國和 頭頂碩士帽 得意餐飲業〉,《經濟日報》,1997-12-07,16版。

七、電子資料

〈Plenus 米食文化研究所 洋食發展沿革〉,網址:

https://kome-academy.com/tc/roots/meat.html,上網日期:2023年04月4日。

ウィキペディア(Wikipedia),網址:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AD,上網日期:2023年04月4日。

黃旺成作;許雪姬編著。黃旺成先生日記/1927-08-20。上網日期:2023年04月4日,檢自中央研究院臺灣史研究所臺灣日記知識庫:https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/黃旺成先生日記/1927-08-20。

黃旺成作;許雪姬編著。黃旺成先生日記/1929-01-25。上網日期:2023年04月4日,檢自中央研究院臺灣史研究所臺灣日記知識庫:https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/黃旺成先生日記/1929-01-25。

〈良林亭蹟〉,網址:https://reurl.cc/GeQLNW,上網日期:2023年04月4日。

[1] 李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》(高雄:高雄市政府文化局,2021年)。

[2] 劉志偉,《美援年代的鳥事並不如煙》(臺北:啟動文化,2012年)。

[3] 郭彥伯,〈尋找吧女:冷戰、美軍、性觀光的歷史初探〉,(新竹:國立交通大學社會與文化研究所碩士論文,2019)。

[4] 翁佳音、曹銘宗,《吃的臺灣史》(臺北市:城邦,2021)。

[5] 郭靜黛,《老派洋食》(臺北市:精誠資訊,2019)。

[6] 青木百合子,《日本的洋食:從洋食解開日本飲食文化之謎》(臺北市:健行文化,2019)。

[7] 翁佳音、曹銘宗,《吃的臺灣史》(臺北市:城邦,2021),頁18、43。

[8] 同前註,頁200。

[9] 郭靜黛,《老派洋食》(臺北市:精誠資訊,2019),頁10。

[10] 青木百合子,《日本的洋食:從洋食解開日本飲食文化之謎》(臺北市:健行文化,2019),頁47-49。

[11] 郭靜黛,《老派洋食》,頁10。

[12] 郭靜黛,《老派洋食》,頁10-11。

[13] 郭靜黛,《老派洋食》,頁11。〈良林亭蹟〉,網址:https://reurl.cc/GeQLNW

[14] 青木百合子,《日本的洋食:從洋食解開日本飲食文化之謎》,頁95。

[15] 〈Plenus 米食文化研究所 洋食發展沿革〉,網址:

https://kome-academy.com/tc/roots/meat.html

[16] 陳柔縉,《台灣西方文明初體驗》(臺北:麥田,2011),頁38。

[17] 同前註,頁39。

[18] 曾品滄,〈日式料理在臺灣:鋤燒(スキヤキ)與臺灣智識階層的社群生活(1895-1960年代)〉,《臺灣史研究》,第二十二卷,第四期(2015年12月),頁20-21。

[19] 陳柔縉,《台灣西方文明初體驗》,頁40。

[20] 翁佳音、曹銘宗,《吃的臺灣史》,頁169-170。

[21] 郭靜黛,《老派洋食》,頁10。

[22] 郭靜黛,《前揭書》,頁12。

[23] 同前註,頁152。

[24] 杉浦和作,《臺灣商工人名錄第五編 昭和四年現在 高雄州商工人名錄》(臺北市:臺灣實業興信所編簒部,1929),頁31-32。

[25] 芝忠一,《新興の高雄》(高雄市:新興の高雄發行所,1930),頁65、69。

[26] 作者不詳,《 [高雄市役所] 商工人名錄 昭和十四年版》(高雄市:高雄市役所,1939),頁43。

[27] 作者不詳,《 [高雄市役所] 商工人名錄 昭和十四年版》,頁44。

[28] 作者不詳,《 [高雄市役所] 商工人名錄 昭和十四年版》,頁44、46。

[29] 作者不詳,《[高雄市役所] 商工人名錄 昭和十四年版》,頁47-49。

[30] 作者不詳,《[高雄市役所] 商工人名錄 昭和十四年版》,頁47。

[31] ウィキペディア(Wikipedia),網址:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AD

[32] 〈料理の講習 臺北料理割烹講習會實習〉,《台灣日日新報》,1910-04-24,版05。

[33] 註:黃旺成(1888–1979年),號菊仙,新竹人。1911年臺灣總督府國語學校師範部畢業後,曾任教於新竹公學校又短暫經商,後在臺中擔任蔡蓮舫家的家庭教師。1925年起積極投入臺灣文化協會的全島性演講活動,並擔任《臺灣民報》記者,成為臺灣民眾黨的要角,曾因反日而被拘禁。他曾數度赴中國,並參與臺灣史上首次的地方選舉,當選新竹市會議員(1935–1939)。戰後任《民報》主筆,對陳儀政府多所批評。二二八事件後避往中國約1年後回臺,遞補臺灣省參議員,前後約2年。

[34] 黃旺成作;許雪姬編著。黃旺成先生日記/1927-08-20。上網日期:2023年04月4日,檢自中央研究院臺灣史研究所臺灣日記知識庫:https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/黃旺成先生日記/1927-08-20。

[35] 黃旺成作;許雪姬編著。黃旺成先生日記/1929-01-25。上網日期:2023年04月4日,檢自中央研究院臺灣史研究所臺灣日記知識庫:https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/黃旺成先生日記/1929-01-25。

[36] 劉志偉,《美援年代的鳥事並不如煙》(臺北:啟動文化,2012年),頁14。

[37] 劉志偉,《美援年代的鳥事並不如煙》,頁14-15。

[38] 劉志偉,《美援年代的鳥事並不如煙》,頁14-15。

[39] 翁佳音、曹銘宗,《吃的臺灣史》,頁44。

[40] 李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》(高雄:高雄市政府文化局,2021),頁335。

[41] 李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》,頁491。

[42] 郭彥伯,〈尋找吧女:冷戰、美軍、性觀光的歷史初探〉,(新竹:國立交通大學社會與文化研究所碩士論文,2019),頁53-54。

[43] 李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》,頁337。

[44] 高雄市役所,《高雄市商工案內》(高雄:高雄市役所,1937年),頁188。高雄市役所,《商工人名錄 昭和十四年版》,頁147。

[45] 盧繼先,〈陳國和 頭頂碩士帽 得意餐飲業〉,《經濟日報》,16版(1997-12-07),

[46] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[47] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[48] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[49] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[50] 《民生報》,2001-07-06,CR4版。

[51] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[52] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[53] 註:即當時在酒吧內工作的女服務生,當時又被稱為「吧女」。

[54] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[55] 〈西餐牛排不讓中餐專美於前 陳國和 大膽嘗試連鎖經營〉,《民生報》,13版(1987-10-30)。〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[56] 李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》,頁419。

[57] 〈陳國和 頭頂碩士帽 得意餐飲業〉,《經濟日報》,16版(1997-12-07)。

[58] 註:今中正路麥當勞的位置。

[59] 〈西餐牛排不讓中餐專美於前 陳國和 大膽嘗試連鎖經營〉,《民生報》,13版(1987-10-30)。

[60] 〈陳國和 頭頂碩士帽 得意餐飲業〉,《經濟日報》,16版(1997-12-07)。

[61] 〈新國際西餐廳第三代陳萬泓總經理訪談〉,2022/9/1,未刊稿。

[62] 李文環,《高雄第一盛場鹽埕風》,頁421。

作者╱王御風、黃于津

(刊登於收於李建緯主編,《地方感與全球化─文化、文學與社會視野》(台中:逢甲大學,2024年3月),頁157-181。ISBN:978-986-5843-81-6)