戰後高雄港工業區的建立:從南部工業區到高雄臨海工業區(1961-1977)

作者:王御風,本文刊登於《臺灣文獻》75:4(2024年12月),頁165-198。

戰後高雄港工業區的建立:從南部工業區到高雄臨海工業區(1961-1977)[1]

摘要

高雄被稱為「工業城市」,與高雄港的工業區息息相關,從日治時期的戲獅甲到戰後的高雄臨海工業區,都是當時臺灣工業的火車頭,高雄臨海工業區為戰後規模最大的工業區之一,但為何要在高雄港建立工業區,其實是與戰後臺灣經建規劃有關。

臨海工業區源自於戰後高雄港擴建工程,本文指出,高雄港擴建工程與中央的工業規劃有關,因工業土地缺乏,經建單位希望在高雄港填築土地,成立加工出口區及鋼鐵廠,因此於1958年,由高雄港務局執行十二年擴建計畫,但原預計租售給廠商的土地因缺乏基礎建設,導致廠商退租,此時政府正開始推廣工業區,在中央經建單位斡旋下,由臺灣省政府在1961年成立「南部工業區」開發擴建土地,且在區內完成了臺灣第一個加工出口區。

因為第一期成效不錯,第二期則擴大範圍,打造當時全台最大的工業區,也因為規模過大,最後由1970年成立的經濟部工業局接手開發,並更名為「高雄臨海工業區」,延續南部工業區,共分四期開發,並在第四期建立十大建設的中鋼、中船,於1977年全區完工。

高雄臨海工業區希望藉由中鋼及中船的興建,整合高雄原有的鋼鐵、造船、機械工業,成為臺灣重工業的核心,雖然後來發展未如預期,但迄今仍是臺灣鋼鐵、造船工業重心,對臺灣工業發展頗具影響。

關鍵字:高雄港、南部工業區、臨海工業區、加工出口區

The Establishment of Post-War Kaohsiung Industrial Harbor: From the Southern Industrial Park to Linhai Industrial Park (1961-1977)

Abstract

Kaohsiung is often referred to as “the industrial city of Taiwan,” and this is closely

related to the industrial parks near Kaohsiung Harbor. From Xishijia during Japanese

rule to Kaohsiung Linhai Industrial Park after World War II, this area has always been the powerhouse of Taiwan’s industrial development. Kaohsiung Linhai industrial zone is one of the largest industrial zones after WWII. However, why is there an industrial development around Kaohsiung Harbor is closely related to Taiwan’s post-war economic planning.

The creation of Linhai Industrial Area after the war was resulted from the expansion

of Kaohsiung Harbor. This essay points out that Kaohsiung Harbor’s expansion is closely related to the planning by the central government. The plan is to reclaim land in the harbor for the processing of exported goods and for steel plants. Hence in 1958,

Kaohsiung Harbor Bureau launched a 12-year expansion plan. However, poor

infrastructure thwarted leasing, and during this period, the government is promoting

industrial parks, so the authorities overseeing economic development coordinated to

establish Southern Industrial Area in 1961 to develop the new land, pushing the

building of Taiwan’s first export processing zone.

The success of the phase one expansion led to the enlarged area in phase two to

build the largest industrial zone at that time. Due to the scale, it was taken over by

the newly founded Industrial Bureau under the Ministry of Economic Affairs in 1970

and changed the name of the area to Kaohsiung Linhai Industrial Park, which is a continuation of the Southern Industrial Area, with four phases of development. China Steel Corporation and CSBS Corporation was founded in phase four as part of the “Ten Major Construction Projects.” The development of the entire area was completed in 1977.

Kaohsiung Linhai Industrial Area planned to integrate the city’s existing steel, shipbuilding, and machinery industries by the founding of CSC and CSBS plants. Although the subsequent development didn’t go as planned, it remains the center of Taiwan’s steel and shipbuilding industries, and has huge impact to the island’s industrial development.

Keywords: Kaohsiung Harbor, Southern Industrial Park, Linhai Industrial Park, Export Processing Zone.

2023年(民國112年)7月,時任副總統賴清德出席「臨海50領航臺灣─新港都產業論壇」致詞時表示,1973年(民國62年)第一次石油危機,在臺灣十大建設願景之下,誕生這座高雄臨海工業區,[2]有煉油廠、煉鋼廠及造船廠等,不僅創造就業機會、帶動經濟發展,也成為臺灣工業發展的基礎。[3]實際上,1973年是高雄臨海工業區管理處設置的時間,而高雄臨海工業區的成立則有一段漫長醞釀,絕非僅為因應石油危機,其籌備過程與戰後工業發展息息相關,整體建設可溯源自1961年(民國50年)的「南部工業區」,也讓高雄港成為臺灣工業的重要區域,不僅加工出口區在此誕生,目前仍是臺灣鋼鐵、石化、造船等工業聚落,也是臺灣最早設立的工業區之一,對於臺灣工業發展有深刻影響。只是長期以來對於高雄港的研究,缺乏高雄臨海工業區的詳細討論,由於其誕生歷經了高雄港擴建、南部工業區、高雄臨海工業區三個階段,三者時間、區域常有重疊,更因籌備、建設時間過長,政策上常有變動,也讓外界無法清楚其發展脈絡,甚至會有錯誤解讀。因此釐清高雄臨海工業區的起源,不僅有助於理解戰後高雄港脈絡,對於臺灣工業發展能有更深入討論。

壹、前言及研究回顧

回顧戰後高雄港研究,早期是以高雄港務局的官方出版品為主,學者研究約自1990年代開始,初期著作以高雄港整體發展為主,重要作品有張守真的《高雄港紀事》、[4]張守真及楊玉姿合著的《高雄港開發史》、[5]吳連賞的《高雄市港埠發展史》、[6]謝濬澤的碩士論文〈國家與港口發展─高雄港的建構與管理(1895-1975)〉。[7]上述撰寫時間在1996年至2008年間,特點是年代橫跨荷蘭時期至戰後,並以商港為主軸,戰後部分多以高雄港務局資料為主,高雄港擴建及高雄港區工業發展雖有提及,但均非重點。

在此同時,台灣因為於2002年(民國91年)加入世界貿易組織(WTO,World Trade Organization),加上許多國營事業的結束,行政院文化建設委員會會(今日文化部前身)成立「文化性資產清查小組」,盤點國營事業的產業資產,位在高雄港沿岸許多公司列入調查,也陸續出版成果,最主要研究者為陳政宏,他在2006年(民國95年)、2007年(民國96年)分別針對中國造船公司(以下簡稱中船,於2007年更名為台灣國際造船公司)及台灣機械公司(以下簡稱台機)出版《造船風雲88年-從台船到中船的故事》、[8]《鏗鏘已遠-台機公司獨特的一百年》。[9]但其研究主軸是公司及整體產業發展,雖然會提及與高雄港的關係,但高雄港內工業發展,並非其主要討論對象。

換言之,此時對於高雄港及港灣內工業發展,雖然都各自展開研究,但兩者並未連結,也不禁讓人好奇,為什麼高雄港內有這麼多的工業?這些工業究竟帶給高雄港什麼影響?與高雄被稱為「工業城市」有何關係?

隨著高雄港在21世紀所遇到的問題,尤其是位於高雄港旁的紅毛港、大林蒲聚落因高雄港開發及工業污染被迫遷村,工業與高雄港的討論開始連結。高雄市政府為留下紅毛港、大林蒲的歷史記憶,邀請張守真等人撰寫《紅毛港遷村實錄》[10]及張守真、楊玉姿撰寫《紅毛港的前世今生》、[11]《臨港聚落:大林蒲開發史》等書。[12]其中張守真2009年所著《紅毛港遷村實錄:歷史篇》,就針對戰後高雄港擴建及高雄臨海工業區開發,導致紅毛港遭到禁建、限建、遷村過程,做了詳細的描寫,也是首次針對高雄港發展與工業較完整的討論。[13]

除此之外,同樣位於高雄港沿岸的戲獅甲工業地帶,在2011年(民國100年)重新規劃為「亞洲新灣區」,[14]希望能轉型成商業區。高雄市政府也在2018年(民國107年)邀請筆者撰寫《舊港新灣:打狗港濱戲獅甲》一書[15],書中對日治戲獅甲工業地帶到高雄臨海工業區的發展做了紀錄,是首次針對高雄港工業地帶的討論,但其主軸是戲獅甲工業地帶,對於高雄臨海工業區發展雖有著墨,但並不深入,後筆者陸續撰寫〈高雄港、飛行場與工業區:從《鳳山地政》檔案看日治末期戲獅甲、草衙工業區的發展〉、[16]〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉、[17]〈從跨國工程顧問交流看戰後高雄港擴建計畫與港灣知識變遷〉。[18]從戲獅甲工業地帶後續的草衙工業地帶規劃,延伸至戰後高雄港擴建,但欠缺最後的高雄臨海工業區,無法完整理解高雄港工業聚落如何形成今日的樣貌。

港灣內工業區轉型是高雄港在21世紀所面對的重要問題之一,不論是因工業發展被迫遷村的聚落,或是改頭換面的工業區,高雄市政府都希望留下這些聚落的歷史記憶,也使得高雄港研究主題開始與工業發展議題連結,新的研究成果提供了對日治時期戲獅甲工業地帶、戰後高雄港擴建的初步理解。

但隨著研究的深入,會發現戰後高雄港工業區的興建,其實是一個漫長過程,從高雄港擴建開始,衍生出南部工業區、加工出口區、高雄臨海工業區,雖然名稱不同,上層的主管單位也相異,工業區的興建與發展卻是一脈相承,但在論述上卻常導致混淆,例如提起中鋼,多數人只記得是十大建設的產物,卻少提及與高雄港的關係。

會有高雄港工業區名詞混淆的情形,是因為高雄港務局(現為高雄港務分公司)主要管轄範圍為商港區,港內工業區從開發到管理,多半都是由省府及中央主導,以往研究者多以高雄港務局資料為主,加上近幾年輿論的關注也集中在高雄港務局主管的貨櫃港及舊港區開發,相對忽略經濟部管轄的高雄臨海工業區。也因此,本文的撰寫,首先想梳理戰後的高雄港工業區形成過程,同時一併釐清以下問題:一是戰後高雄港的擴建,為何與後來的工業區發展有關?其背後決策因素為何?二是戰後高雄港的擴建及高雄臨海工業區,與臺灣整體工業發展究竟有何連動?也希望能夠讓高雄港的歷史研究,不限於歷史發展的描述,且能跳脫高雄港務局的視角,從臺灣整體的工業發展脈絡來觀察港區與工業區的關係。

由於高雄港擴建已有專論,本文將聚焦於高雄臨海工業區的建立,也就是南部工業區及高雄臨海工業區。這兩個工業區名稱雖不同,實際上卻同為一體,高雄臨海工業區開發共分四期,一、二期的名稱為南部工業區,到了三、四期才改名為臨海工業區,均源自1958年開始的高雄港擴建工程。以往對此討論者並不多,筆者曾以〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉一文討論高雄港擴建工程,文中雖已涉及南部工業區,但未提及高雄臨海工業區,張守真《紅毛港遷村實錄:歷史篇》雖有討論高雄臨海工業區,但該書主題為紅毛港,並非高雄臨海工業區。最詳細為曾任高雄臨海工業區服務中心主任鄭親憲撰寫的〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉[19]、〈高雄臨海工業區的發展〉兩文,[20]提供許多珍貴資料,但對於高雄臨海工業區設立背後與臺灣整體工業發展的關連,因非該文重點,未太多著墨。

本文在前述研究成果基礎上,以「歷史文獻分析法」配合檔案及個人口述回憶,針對高雄臨海工業區的設立進行討論。現有檔案中以中研院近史所所藏中央經建單位檔案,尤其是高雄港擴建規劃時的中央經建單位,如《行政院經濟安全委員會檔案》較為相關。但在執行面上較為缺乏,臺灣省政府時期尚有國史館相關檔案可供參考,經濟部工業局時期則多半檔案尚未開放,只能仰賴相關人士回憶錄補充,此為研究上較為困難之處,本文也承蒙高雄臨海產業園區服務中心提供寶貴資料及相關訪談,讓本文更加完整。

貳、高雄港擴建計畫的由來(1956-1958)

高雄港的現代化建設,起源於日治時期高雄港築港工程,1908年(明治41年)第一期及1912年(明治45年)的第二期築港工程,主要是以商港為主,從哈瑪星到苓雅寮興建了許多碼頭。1935年(昭和10年)在原苓雅寮水上機場(今新光碼頭)所興築的日本鋁株式會社工廠,帶動戲獅甲工業地帶[21]的建設,1937年(昭和12年)開始的第三期築港,配合中日戰爭爆發,以及臺灣邁向「南進化、工業化」的新目標,在戲獅甲的港區引進鋁業、化學、機械等軍需相關工業,建立臺灣第一個工業地帶。[22]

戲獅甲工業地帶原為海軍規劃興建水上機場用地,後高雄州與其交換,因其績效頗佳,高雄州持續與海軍交換草衙地區土地,希望能延續高雄港的工業地帶,但隨著日本戰敗,此一規劃也束之高閣。[23]戰後初期,高雄港忙於復原,無暇開發新港區,直到1958年(民國47年)啟動的高雄港擴建工程,才延續日治築港,開啟新的高雄港規劃。

從戰後臺灣經濟發展看來,此時正是美援晚期,臺灣從1953年(民國42年)開始執行的四年期經濟建設計畫,目的是要利用美援讓臺灣經濟自立,此計畫性款項初期主要用於電力、交通建設及較大型的工礦計畫。[24]也因此,高雄港除了1950年(民國39年)修復被炸毀的十號碼頭外,從1953年開始逐年利用美援修復高雄港,[25]對於高雄港如何發展也在討論之列,有了高雄港的擴建計畫。

實際上,當時中央經建規劃單位對於高雄港該如何發展,有明確想法。在官方的《高雄港擴建工程施工報告》中表示高雄港擴建工程有四大主因,:一是配合工業發展,設置臨海工業區;二是漁業日益進展,現有漁港已無法滿足,希望能開闢新漁港;三是1956年(民國45年),工業委員會邀請美籍專家研究設立一貫性作業之大鋼鐵廠計畫,力主在臨港區域填出陸地供該廠使用;[26]四是行政院經濟安定委員會於1956年5月第77次會議中,通過在高雄港內劃出特定區域設置加工工廠以利外銷,[27]欲設立此「加工出口區」,非擴建高雄港不可。[28]

仔細解讀這官方定調的高雄港擴建工程起源,就會發現有趣的蹤跡。撇除第二點的漁業發展,高雄港擴建似乎與工業較有關係,而日後重要的商港(貨櫃港)完全不在高雄港擴建的規劃之中,工業項目更直接點名鋼鐵廠及加工出口區,主導單位分別是「行政院經濟安定委員會」及「工業委員會」。

戰後中華民國政府負責經建的單位多所變遷。二戰結束時是以「資源委員會」管控各國營工業大廠,也主導日產接收,但國共內戰後,「資源委員會」多數官員投共,未隨政府來台,臺灣省政府(以下簡稱省府)主席陳誠於1949年(民國38年)另成立「臺灣區生產事業管理委員會」(以下簡稱生管會)取代。1950年韓戰爆發後,美國也恢復一度中斷的美援,並要求政府需有相對應單位,於是在1951年(民國40年)成立「行政院財政經濟小組委員會」,後在1953年改組為「行政院經濟安定委員會」(以下簡稱經安會),同時承接生管會業務,下轄有「工業委員會」(以下簡稱工委會),負責臺灣經濟建設四年計畫工業部門之工作,直到1958年裁撤為止,是規劃設計臺灣產業政策的主要單位。[29]

換言之,行政院經安會及轄下工委會,就是1950年代與美援搭配,擘劃臺灣經濟的單位。而他們對高雄港的規劃,與日治後期想法雷同,以新填築的港區土地做為工業開發,主要是因為工業土地取得困難,而且附近已有為戲獅甲工業地帶設置的台電南部發電廠及工業用水,水電問題容易解決,如此就可將工委會長期規劃項目放在此地。[30]也因此,工委會請高雄港務局在1956年提出高雄港擴建計畫呈報省府交通處轉送工委會申請美援,並打算納入1957年(民國46年)美援項目之一。[31]

工委會在1956年6月的第69次會議中針對高雄港務局提出的高雄港擴建計畫進行討論,這個計畫僅限部份港區,預定4年完成,工委會將預定開發土地區分為兩大部分,分別以加工出口區及大鋼鐵廠為主,而高雄港務局也在會中表示,高雄港未開發面積仍大,這僅是一部份計畫,完整開發需要20年。[32]後來美援處認為此計劃不該侷限於部份港區,應就全港進行長期發展計劃,更於1957年9月委託懷特公司邀請美國加州大學教授凱姆(Paul F.Keim)來高雄港考察,不僅對於計劃初稿詳加審核,更實地走訪已開發區及未開發區,於11月提出報告書,高雄港務局根據此修訂計畫書,於1958年3月完成定案計畫書。[33]整體高雄港擴建計畫做了大幅修正,最後規劃以第一期為5年、第二期為3年、第三期為4年,三期12年的期程開發,1958年9月18日開工,第一期工程在1964年(民國53年)7月31日完工。[34]

由上可知,戰後高雄港擴建雖由高雄港務局所規劃,但幕後主導者是行政院經安會所屬的工委會,其主要目的是填築工業用地,更鎖定加工出口區及大鋼鐵廠兩大主軸來進行,也使得高雄港擴建計畫在執行時,除了高雄港務局本身業務重心的商港外,工業區開發更是重點,但工業區開發後由其他單位管轄,也使得高雄港務局在高雄港開發的官方論述中,對於工業部分著墨不多。

貳、南部工業區第一期:高雄港擴建工程與工業區的誕生(1958-1967)

1958年開始動工的高雄港擴建工程第一期,在執行期間遇到一個意料之外的狀況,卻也因此誕生了南部工業區,也就是後來的高雄臨海工業區。[35]

高雄港擴建規劃時正逢美援末期,高雄港務局雖然在第一期獲得美援支持,但二、三期不見得能如法炮製,因此在財務上提出「以港養港」的規劃,計畫將第一期填築出來的新生地租售給民間工廠,以此所得填築第二、三期土地,這也獲得工委會及美援會的贊同。1960年(民國49年)高雄港務局就將填築完成的港區新生地公告放租,7月1日首次申請,因申請者頗為踴躍,將原計畫出租面積擴大,最後錄取23間廠商,但各廠商進駐後,發現區內公共設施並不完備,於是紛紛退租。[36]

此時行政院經安會已於1958年解散,接續其政策規劃的是美援會,1960年11月,時任美援會副主委的尹仲容致函臺灣省政府主席周至柔,表示此次問題導因於公共設施未盡完善,但公共設施的興建並非高雄港務局權責,因此他建議由省府主導,成立「高雄港區開發委員會」來解決擴建土地無法使用的問題。[37]

各方協調下,臺灣省政府於1961年(民國50年)決定設立「南部工業區開發籌劃小組」,該小組由臺灣省政府、經濟部、交通部等相關單位組成,省府建設廳廳長兼小組召集人,公共工程局局長任執行秘書,所有公共設施,均由省府公共工程局承辦。[38]

該小組雖是以臺灣省政府為主責單位,但實際推手是由工委會至美援會一脈相承,以尹仲容為主的產業政策規劃單位。當時正是美援結束,臺灣全面轉型發展工業的階段,接替經安會的美援會在1960年宣布「十九點財經改革措施」,政府也在同年(1960年)依此訂定了「獎勵投資條例」,鼓勵外資及民間設立工廠,朝向工業發展。但臺灣發展工業主要問題之一是工廠用地,所以在「獎勵投資條例」中特別規定工業用地如何取得,[39]也於1960年5月開始執行六堵工業區,這是戰後臺灣最早的工業區。

當高雄港擴建第一期土地出現問題時,正是工業區草創時期,工業區的開發經費多來自美援相對基金及中美基金貸款,建立後由省府建設廳設置管理站負責管理,[40]可說是美援會與省府聯手合作推動,而高雄港正是由經安會至美援會規劃甚久的工業區塊,一旦出現問題,援引正在執行的工業區模式來處理,應是最好解決方式。

南部工業區第一期開發對象為高雄港擴建第一期所填部分土地,也就是前鎮河以西之新生地218公頃,於1962年(民國51年)開始進行規劃,[41]工程設計於1963年(民國52年)3月完成,1963年9月28日開工。[42]

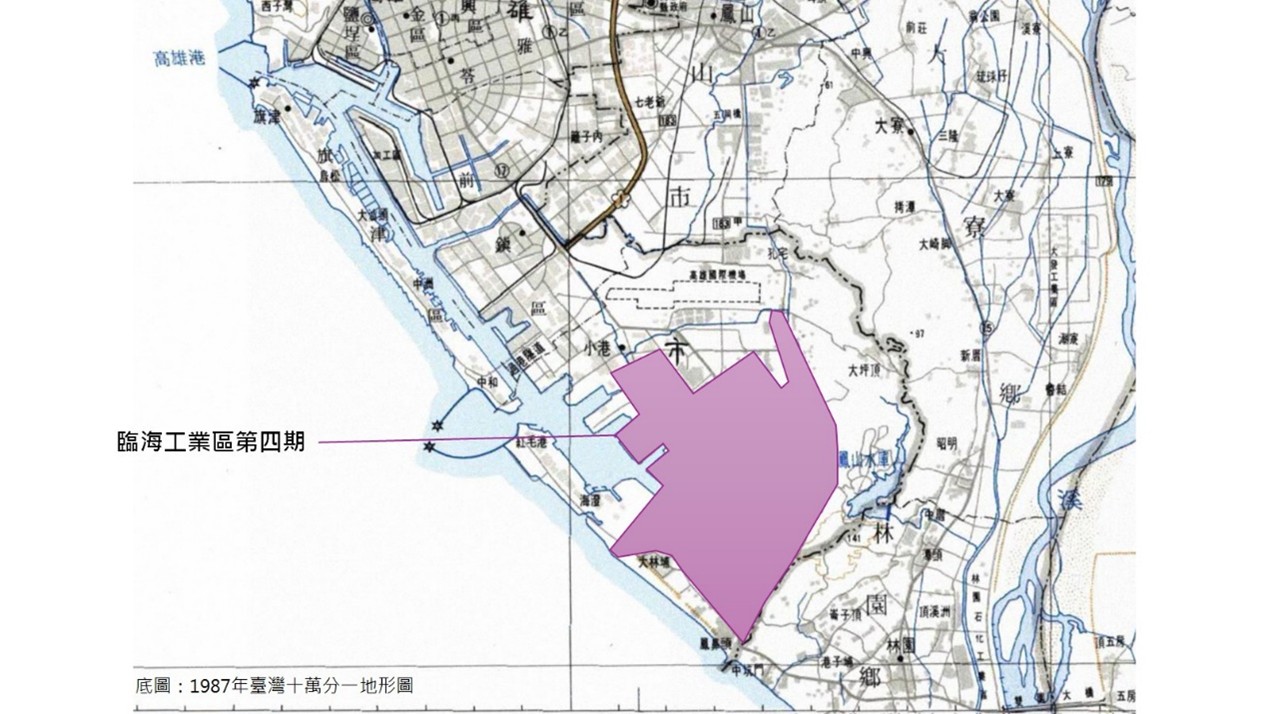

圖1:南部工業區位置與範圍

資料來源:〈1987年臺灣十萬分之一地形圖〉,《臺灣百年地圖》,中央研究院地理資訊科學研究中心,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx。本研究重新改繪。

註:南部工業區第一期開發範圍,包含中島商港區,但開發完畢後分屬加工出口區(經濟部)、高雄港務局、南部工業區(省府建設廳)管理。

南部工業區第一期開發範圍位於中島商港區(見圖1),此為高雄港擴建工程第一期將高雄港灣中的沙洲填築成可用之地,原來是要補足高雄港不敷使用的商港,但在南部工業區設置其上後,又衍伸出臺灣首座加工出口區。根據李國鼎的回憶,加工出口區是他在1956年於經安會提出,想利用高雄港擴建土地來規劃,他隔年(1957年)到義大利自由港考察時,決定將自由貿易區與工業區合併經營,後來經他於1958年及1963年向財政部長、經濟部長等報告獲得支持才定案,1966年(民國55年)在中島商港區上成立前鎮加工出口區。[43]

根據上述所言,雖然工委會在1956年推動高雄港擴建時就是以加工出口區為目標,但該如何執行並不清楚,甚至1962年美援會還邀請在愛爾蘭機場首創免稅自由貿易區的歐萊根(Brendan O’Regan)來高雄港考察,一直到1963年南部工業區開工時,中央才宣示要在高雄港成立加工出口區。[44]可見高雄港擴建雖以工業為主軸,但因缺乏經驗,無法準確執行,然而廠區出租的失誤,反給了一個在高雄港興建工業區的機會,也讓規劃已久的加工出口區得以實現。

南部工業區第一期於1967年(民國56年)底全部竣工,共分三部分,分別是加工出口區、工業區及商港區,其中加工出口區由經濟部管理、工業區由省府建設廳管理、[45]商港區則由高雄港務局管理。這也是以往高雄港論述會將三者分開敘述的原因。除了加工出口區外,在此區域另一個對臺灣經濟影響甚深是商港區的臺灣第一座貨櫃中心,這雖然與高雄港內工業發展較無關連,但後來的高雄港擴建工程仍有部分成為貨櫃港區,也是日後港務系統主要發展方向。

整體言之,在「以港養港」政策失敗後,中央的經建部門與臺灣省政府反而有土地執行剛起步的工業區計畫,同時將籌備已久的加工出口區落腳在南部工業區,另一個未曾出現在規劃藍圖,卻是潮流趨勢的貨櫃航運也利用這塊土地規劃貨櫃碼頭,兩者都成為日後高雄港,甚至是臺灣最重要的產業。

參、南部工業區第二期:從省府到中央(1967-1970)

為配合後續高雄港擴建工程新填築的土地,南部工業區於1963年開工後,就開始進行後期規劃,當時稱為「南部工業區後期計畫」,由於南部工業區第一期成績斐然,成立了加工出口區,讓1963年接手美援會,負責經建規劃的

「行政院國際經濟合作發展委員會」(以下簡稱經合會)對於該計畫懷抱眾多期望,希望籌劃許久的大煉鋼廠,及新近籌備的造船廠均包含在內,但由於規模過大,反而遲遲無法定案。[46]

南部工業區第一期於1967年開發完成後,高雄港擴建工程也已進入第三期,原定施工期程是1966年至1970年(民國59年),[47]計畫包含四大工程:造船廠、大煉鋼廠,以及供應工業區電力的台電大林發電廠,中油的大林輸油站,這與南部工業區後期計畫有所重疊,但造船廠及大煉鋼廠究竟要定址於何處,一直未能決定,也迫使高雄港擴建工程第三期需要修改計畫,由於中油與台電希望能早日落成,甚至可以先墊付高雄港務局最欠缺的工程經費,[48]最後高雄港擴建第三期計畫大幅修正,將施工工期改為兩年,僅以中油輸油站及台電發電廠為主,大煉鋼廠及造船廠均未納入第三期計畫之內。[49]這也使得高雄港擴建第三期由原來的四年(1966-1970年)減縮為兩年(1966-1968),整體高雄港擴建工程也就從原來的十二年(1958-1970)提早兩年結束,成為十年的高雄港擴建工程(1958-1968),而台電大林廠及中油大林輸油站在1969年(民國58年)落成,後來也納入高雄臨海工業區第四期範圍,大林輸油站更逐步變成大林煉油廠,使得高雄臨海工業區也有許多石化業者進駐。

高雄港擴建工程暫告一段落後,高雄港的重頭戲移轉到南部工業區,南部工業區後期計畫相當龐大,高雄港擴建工程填築土地已不敷使用,於是除了邀集台糖釋出土地,還徵收鄰近的前鎮、草衙、小港等聚落。省府原呈報2200餘公頃,行政院工業用地複勘小組另增闢工業用地約260公頃,共計2400餘公頃,除安置漁民土地約300公頃外,其餘均劃為工業區,並由行政院1968年(民國57年)8月15日核定,[50]成為當時面積最廣大的工業區。

由於南部工業區後期計畫還包括小港、前鎮等聚落,也注意到小港的軍用機場,為配合整體工業區開發,於是將原由軍方管理的小港機場,交由民航局管理,並接受美援協助改善場站設施,於1965年(民國54年)7月1日成立「高雄航空站」,1969年7月升格為「高雄國際航空站」,正式開辦國際航線,[51]也讓高雄臨海工業區成為國內極少數具有「海空聯運」運輸優勢的工業區,可見當時對此工業區的重視。

為執行此期開發,南部工業區籌劃小組特自1968年3月15日下設南部工業區開發處,專責開發事項。[52]成員包括臺灣土地銀行(以下簡稱土地銀行)、經濟部工業司、經合會、臺灣省政府公共工程局、建設廳、地政局、高雄港務局、高雄市長、高雄縣長。[53]由此名單可見在財務上是由土地銀行負責。

土地銀行在工業區的開發上,佔有重要的角色。最早的六堵工業區就是由土地銀行主導,1960年3月,省府委託土地銀行主持開發總面積59.5公頃的六堵工業區,於1965年3月全部完工且售罄,由於表現出色,省府再次委託土地銀行擔負此重任,於1967年11月21日依照獎勵投資條例規定,將南部工業區後期第一階段交由土地銀行開發。[54]

也由於南部工業區後期計畫規模過大,在大煉鋼廠及造船廠用地遲遲無法解決情形下,最後決定先以前鎮河以南,前鎮漁港以北,新生路兩側土地先行辦理開發,[55]並將此稱為南部工業區第二期,[56]由臺灣土地銀行主導,委託省府建設廳公共工程局承辦,於1970年初開始施工,1971年(民國60年)底完成主要工程。[57]

圖2:南部工業區第二期位置與範圍

資料來源:〈1987年臺灣十萬分之一地形圖〉,《臺灣百年地圖》,中央研究院地理資訊科學研究中心,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx。本研究重新改繪。

註:南部工業區第二期開發範圍,包含港務局部分,但開發完畢後屬於港務局、南部工業區(省府建設廳)管理。

南部工業區第二期開發以甫落成,貫穿高雄港擴建區的主要幹道新生路為界,共分兩部分:以東為日後由省府建設廳管轄的南部工業區第二期,面積為204公頃,[58]此部分又由漁港路分成南北兩邊,漁港路以北部分,原售予臺灣夾板與中油公司,中油公司部分因未建廠由工業局購回,配合高雄市第44期重劃區,由中華工程公司於1994年(民國83年)開發,[59]如今為臨海產業園區第二期。[60]

漁港路以南部分,原售予台鹼二氧化碳廠及其他工廠,台鹼二氧化碳廠歇業後由工業局購回,稱為臨海工業廣場,由中華工程公司於1990年(民國79年)開發,1999年(民國88年)4月全部轉售予經濟部加工出口區管理處,[61]改稱為加工出口區臨廣園區,2021年(民國110年)更名為高雄臨廣科技產業園區。[62]

新生路以西區域,為高雄港務局所有的157.6965公頃,[63]雖也由土地銀行負責開發,但完成後交由高雄港務局管理,[64]分為漁港關係工業區、供應區與都市計畫工業區。較重要是都市計畫區內,設有唐榮中興鋼鐵廠、唐榮合金鋼廠、唐榮鑄造廠、中國石油公司化學品儲運中心、第二貨櫃中心。

由於第一貨櫃中心啟用後大受歡迎,高雄港務局非常看好貨櫃運輸潛力,1970年3月決定要興建第二貨櫃中心,[65]並獲得省府撥款5億7700萬元,希望能成為東南亞的貨櫃轉運中心,[66]這也使得原本不在高雄港擴建規劃藍圖內的貨櫃中心,逐漸變成高雄港的發展重點。

南部工業區第二期是在第一期頗獲好評後,由經合會接手規劃、省府執行的產物。由於原先所規劃的整體計畫,土地範圍過大、項目太多,尤其是大煉鋼廠與造船廠遲遲無法定案,於是先利用高雄港擴建新填築土地進行開發,可說是過渡期,也由於港務局的爭取,讓土地利用分為兩大部分,除了可租售給廠商的南部工業區外,更重要是高雄港務局管理範圍內的貨櫃中心。這可說是省府最後參與的高雄港工業區開發,由於後續的大煉鋼廠、造船廠攸關國家整體工業發展,在經濟部工業發展局(以下簡稱工業局)成立後,就改由工業局接手。

肆、高雄臨海工業區第三、四期:十大建設下的重工業聚落(1970-1977)

1970年2月經濟部工業局正式成立,工業局延續著前述經安會工委會、美援會、經合會的脈絡,主導臺灣工業發展,首任工業局局長就是由經合會副秘書長韋永寧擔任,正在如火如荼進行的各工業區,也轉由工業局來主導,以往工業區開發都是由省府建設廳負責,工業局成立後,就由工業局與省府建設廳共同負責。[67]

也因此,包含大煉鋼廠、造船廠,且面積最大的南部工業區自然成為工業局重點。工業局重新檢視南部工業區,並與省府進行分工,先將南部工業區更名為高雄臨海工業區,[68]當時正進行的南部工業區第二期開發案,也改稱為高雄臨海工業區第二期開發案,除了名稱更換外,內容並未影響。早已完成的南部工業區第一期,也同樣更名為高雄臨海工業區第一期。

工業局接手時,高雄臨海工業區正規劃第三、四期,第三期原本是預計要興建大煉鋼廠與造船廠,但在計畫變更後,改為普通工業區,[69]由省府委託臺灣土地開發公司辦理,第四期則由工業局辦理開發,[70]這也造成省府的困擾,因為各期投資單位不同,開發成本也不同,[71]尤其是第三期開發資金籌措困難,[72]最後經協調,經濟部願意承接第三期的開發,[73]因此原來由省府負責的高雄臨海工業區第三、四期開發案,就全部轉移由工業局及經濟部所屬的中華工程公司辦理,[74]也因此讓第三期的開發時間比第四期還晚。

高雄臨海工業區第三期原規劃範圍廣大,從臨海新路(今中山路)以西、北自草衙佛公、南至小港社區。也就是中山路以西,佛公至小港間的區域,[75]後來工業局接手後,改成三區開發,總面積為276公頃,但最後第二、三區因為靠近機場等因素未開發,僅於1973年(民國62年)1月至1974年(民國63年)4月開發靠近商港的第一區116公頃(見圖3),[76]可說是雷聲大雨點小。反而商港區從1976年(民國65年)開始興建第三貨櫃中心,1981年(民國70年)落成啟用,[77]可看到貨櫃運輸的快速成長,但與第一、二貨櫃中心不同的是,其開發並不是與高雄臨海(南部)工業區合併處理,也可看到港務系統與工業系統的逐漸分工。

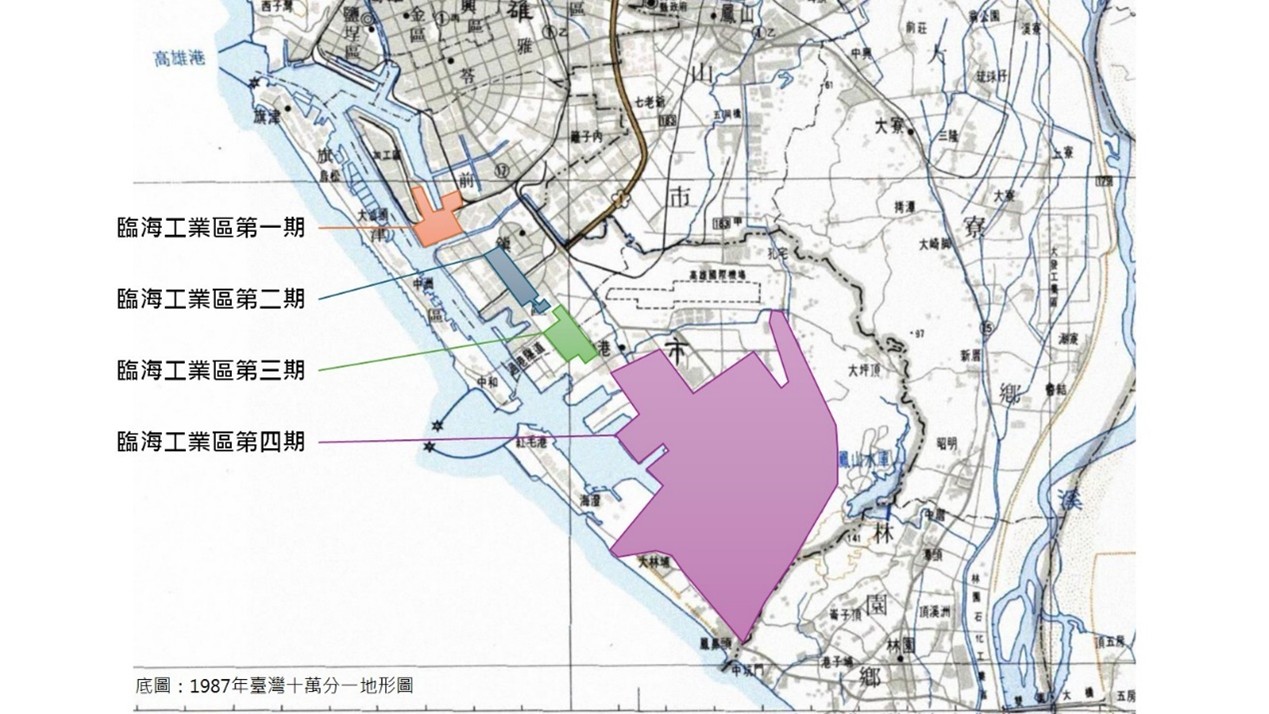

圖3:高雄臨海工業區第三期位置與範圍

資料來源:〈1987年臺灣十萬分之一地形圖〉,《臺灣百年地圖》,中央研究院地理資訊科學研究中心,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx。本研究重新改繪。

工業局接手後的重頭戲是包含大煉鋼廠(後定名為中國鋼鐵公司,以下簡稱中鋼)與造船廠(後定名為中國造船公司,以下簡稱中船)的第四期,這是高雄臨海工業區四期中規模最龐大者,原規劃面積為519公頃,最後開發面積約1650公頃,範圍由高雄市小港區沿海四路以東、小港路以南、世全路林北路以西、沿海三路以北,由中華工程公司開發,開發時間為1971年7月至1977年(民國66年)12月。原規劃時程是1970年7月動工,1973年12月完工,[78]但開發遭遇許多困難,並未如預期時間完工。

其中最大困難是土地問題,因為開發面積廣大,除港區新填築土地及台糖土地外,還需要徵收民地,尤其是中鋼用地。民地多集中於高雄縣小港鄉大人宮、二苓、小港三地段內,多半作為農業使用,並有民舍,也使得其徵收較為困難。[79]1971年9月,行政院指示經濟部,儘速辦理土地徵收工作,以利中鋼建廠。[80]首任工業局局長韋永寧也曾回憶,中鋼建廠土地上有一座土地廟,當地居民不願意遷移,由時任高雄市議員的朱安雄出面協調,要求韋永寧到廟前行三跪九叩大禮,才願意遷移,韋永寧到現場時,居民覺得韋永寧是穿西裝前來,與古禮不合,再經朱安雄協調,居民雖接受,但要韋永寧誠心誠意行大禮,最後才同意遷移,[81]中鋼土地問題,幾經波折才終告解決。

高雄臨海工業區第四期開發共分四區依序開發:第一區186公頃、第二區527.599公頃,由1971年7月至1973年4月開發,內有原有的台糖小港糖廠、台泥小港紙廠及新建的中鋼、中船廠區,及相關造船關係工業,[82]這也是第四期最重要的部分。工業局規劃將中鋼、中船與台灣機械公司(以下簡稱台機)集合在一起,利用中鋼生產的鋼板、台機生產的引擎,就近在中船建造船舶,工業局為此擴大臨海工業區,並建了一條新路直達中船,但中鋼搶先申請命名為「中鋼路」。[83]後來中鋼、中船不僅被列入「十大建設」,也突顯高雄臨海工業區發展目標就是以鋼鐵、造船、機械為主的重工業聚落。中船、中鋼也順利於1976年、1977年建廠完成。

在中船、中鋼、台機三者中,台機是延續日治時期(1919年,大正8年)建立的台灣鐵工所,也是臺灣最重要的機械工廠之一,在高雄陸續建有機械工廠、造船廠、鋼品廠,高雄臨海工業區興建後,台機不僅將總廠從市區遷至此地,更試圖發展軍車、合金鋼廠等國防產業。[84]

從高雄臨海工業區的規劃中,可看到與當年戲獅甲工業地帶類似的構想,利用高雄港的運輸優勢發展軍需工業,並藉此升級原來的產業。高雄臨海工業區的造船、鋼鐵有國防工業的需求,原來在戲獅甲的機械、金屬工業,如台機、唐榮、台鋁紛紛搬遷至此,形成以鋼鐵、造船、機械為主的重工業產業鏈。除此之外,戲獅甲工業地帶因市區的快速開發,已離住宅區太近,出現許多污染問題,高雄市政府也希望這些高污染產業能夠逐步往郊區移動。[85]在此情形下,原來在戲獅甲工業地帶的機械、金屬、木業、造船等工廠就向臨海工業區移動,成為重工業聚落,而化學工廠則往楠梓的中油高雄廠一帶(包含仁武、大社工業區)遷移,成為石化產業聚落。[86]這也是經建部門在1970年代「十大建設」中的工業佈局。

在兩大廠就定位後,面積203公頃的第三區由1973年1月至1974年(民國63年)4月開發,733公頃的第四區由1974年5月至1977年12月開發,兩區主要是由相關業者進駐,第三區是鋼鐵業者,第四區則為煉鋁工業、化學工業、建材工業、石油工業。[87]

高雄臨海工業區於1977年正式開發完畢,落成時總面積達1984公頃。其中扣除中鋼、中船等公營事業及商港外,可以出售的工業用地為856公頃,成為當時臺灣規模最大,公共設施最完善的工業區。[88] 根據1979年的工廠名冊來看,當時共有269家廠商進駐,以機械、鋼鐵、木業、造船(遊艇)業、塑化為主,[89]迄今除木業外,其他仍為園區主要產業。

圖4:高雄臨海工業區第四期位置與範圍

資料來源:〈1987年臺灣十萬分之一地形圖〉,《臺灣百年地圖》,中央研究院地理資訊科學研究中心,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx。本研究重新改繪。

從第四期的開發過程,可看到高雄臨海工業區是1970年代最值得注意的工業區之一。一是此時正逢臺灣鼓勵工業發展,大力興建工業區,如此大規模的工業區開發,有其示範作用。二是高雄臨海工業區第四期目標頗為明確,藉由中鋼、中船,將原戲獅甲工業區的重工業再升級,也確實讓此園區成為重工業聚落。三是對高雄市長期發展而言,也順利將原市中心的工業地帶轉移至市郊,但也開啟附近聚落居民長期飽受污染之苦。

圖5:高雄臨海工業區一至四期位置與範圍

資料來源:〈1987年臺灣十萬分之一地形圖〉,《臺灣百年地圖》,中央研究院地理資訊科學研究中心,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx。本研究重新改繪。

結語:從高雄港擴建到十大建設的高雄臨海工業區

本文回溯了高雄臨海工業區的設立過程,也試圖釐清其與高雄港擴建、南部工業區的關係。高雄臨海工業區來自於高雄港擴建工程,其構想源自於戰後從生管會以來一脈相承的中央經建規劃單位,在工委會時期為尋求興建加工出口區及大煉鋼廠的用地,興起填築高雄港灣內土地的計畫,於是結合美援,以高雄港務局為執行單位,從1958年開始進行12年的三期高雄港擴建工程。

但高雄港擴建工程第一期執行時,卻發生預計出租給廠商的工業用地缺乏公共建設,導致退租的情形,此時臺灣開始設立工業區,於是在美援會建議下,以省府為執行單位,從1961年開始,運用高雄港擴建填築的土地,成立南部工業區,並在1966年設立籌劃許久的加工出口區。也因成績亮眼,於1967年開始進行「南部工業區後期計畫」,但也影響高雄港擴建工程,因為原預計的工業目標已移至南部工業區,迫使1966年開始的第三期縮小規模,原預計12年的高雄港擴建工程,僅執行10年,在1968年結束。

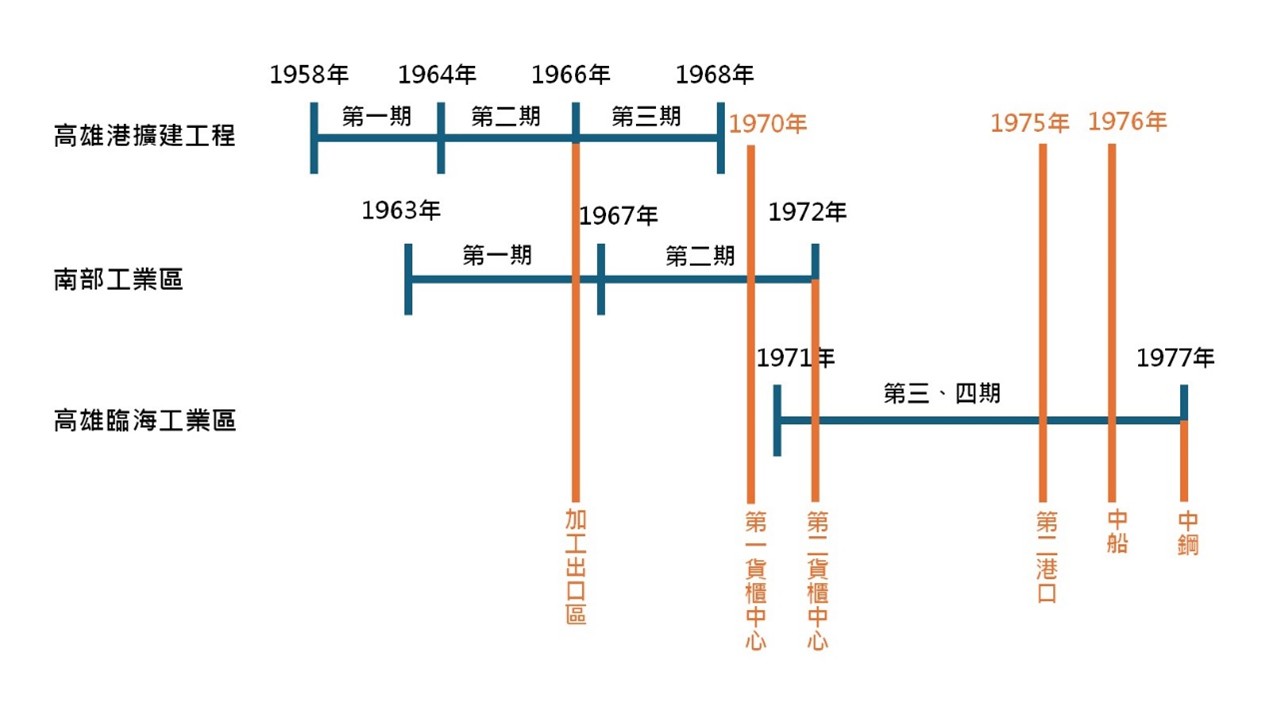

然而南部工業區後期計畫,也因規模太大,只能分期進行,在1967年開啟南部工業區第二期計畫,而經濟部在1970年成立工業局後,決定接手執行後續計畫,並將南部工業區改名為高雄臨海工業區,於1971年後陸續開始第三、四期工程,其中第四期包含「十大建設」的中船、中鋼,最後在1977年全區落成,也成為臺灣最重要的重工業聚落,這長達19年的高雄港發展過程,以下用簡圖表示這複雜的過程,並釐清本文最初提出的問題:高雄港擴建工程與高雄港工業區之間的關係為何。

圖6:高雄港擴建工程、南部工業區、高雄臨海工業區發展時間對照

本研究繪製

從上圖也可看到戰後高雄港發展與工業之間的關係,這也是本文所提出的第二個問題:戰後高雄港的擴建及工業區,與臺灣整體工業發展有何連動?高雄臨海工業區究竟為何設立?

實際上,從日治時期開始,高雄港灣就是臺灣工業主要聚集區域,日治築港所形成的戲獅甲工業地帶,聚集了臺灣主要的機械、化學工業,加上戰後在高雄港內因拆船而興起的鋼鐵業,以及高雄港四周的造船業,使得高雄一直以「工業城市」聞名,並偏向機械、化學、造船、鋼鐵工業。

工業發展的一大問題是土地取得,高雄港內仍有許多土地開發空間,加上便利運輸功能,以及原有的基礎,這使得戰後中央經建單位很早就思考高雄港的工業定位,從工委會在1956年開始討論加工出口區、大煉鋼廠(中鋼),可看出經建官僚對於高雄港的工業發展想法,除了新創的加工出口區外,更希望將高雄原有的鋼鐵、造船、機械工業集合群聚並升級,正逢臺灣開始興建工業區,於是採用「工業區」形式落實。

也因此,高雄臨海工業區雖然經過漫長的規劃與執行,但一直有核心思考,藉由大型造船、鋼鐵工業(中船、中鋼),整合高雄原有的鋼鐵、造船、機械工業,並配合國防產業,加以升級,讓高雄臨海工業區成為臺灣重工業的核心區域,配合同時期北高雄設立的石化工業聚落(中油高雄廠、大社、仁武工業區),讓高雄持續成為臺灣的工業重鎮。

但後續在中船、台機、唐榮等大廠經營不順利影響下,高雄臨海工業區的效果不如預期,不僅使得臺灣重工業升級之路功虧一簣,工業重心也從此轉往北部科技業,高雄走上漫長的轉型之路,這也讓高雄臨海工業區長期被低估,但高雄臨海工業區如今仍是臺灣鋼鐵、機械、遊艇產業的重心,也是高雄經濟重要命脈,近年在紅毛港、大林蒲相繼遷村後,將有更大空間可供揮灑,高雄港工業區下一步走向為何,仍是未來臺灣工業發展值得關切的議題。

徵引書目

檔案

《檔案局國家檔案》(新北:國家發展委員會檔案管理局藏)

0059/8-2-5/19/0001,〈高雄臨海工業區第四期開發計劃方案〉。

0049/H155/0022.3/1,〈高雄港擴建區土地使用計劃〉。

《行政院經濟安全委員會檔案》(台北:中研院近史所藏)

30-01-05-069,〈會議紀錄節略第77至78次〉。

30-07-01-016,〈工委會第61至70次會議紀錄〉

《行政院國際合作發展委員會檔案》(台北:中研院近史所藏)

36-06-042-011,〈1963年度發展南部工業區總卷〉。

36-06-042-012,〈1963年度南部工業區發展計畫總卷〉。

36-06-042-016,〈1967年度南部工業區發展計畫〉。

36-06-042-019,〈1971年度高雄臨海工業區開發計畫〉。

36-06-042-022,〈1973年度高雄臨海工業區開發計畫〉。

《美援會檔案》(台北:國史館藏)

040-010500-0003,〈高雄港擴建(一)〉。

040-010600-0007,〈臺灣省南部工業區開發籌劃小組會議〉。

《臺灣省政府檔案》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

005-020221,〈臺灣省政府首長會議第221次會議〉。

005-020222,〈臺灣省政府首長會議第222次會議〉。

005-020222,〈臺灣省政府首長會議第223次會議〉。

《臨海工業區檔案》(高雄:臨海工業區服務中心藏)

〈1979年臨海工業區廠商名冊〉。

專書

于宗先主編,《臺灣工業發展論文集》。台北:聯經,1976年。

王御風,《波瀾壯闊:臺灣貨櫃運輸史》。台北:天下文化,2016年。

王御風,《舊港新灣:打狗港濱戲獅甲》。台北:遠足文化,2018年。

王御風、王興安、莊建華,《關鍵100:記憶高雄》。高雄:高雄市立歷史博物館,2020年。

王御風、沈勤譽、朱乙真,《榮耀船說》。台北:天下文化,2023年。

行政院國際合作發展委員會,《臺灣高雄港務局運用美援成果檢討》。台北:國際經濟資料中心,1967年。

高雄港務局秘書室,《高港二十年 上冊》。高雄:高雄港務局秘書室,1982年2月。

高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》。高雄:高雄港務局擴建工程處,1971年10月。

許松根、莊朝榮,《我國工業用地政策之探討》。台北:中央研究院經濟研究所,1991年。

陳政宏,《鏗鏘已遠-台機公司獨特的一百年》。台北:文建會,2007年。

陳聖怡,《工業區的開發》。台北:聯經,1982年。

瞿宛文,《臺灣戰後經濟發展的源起:後進發展的為何與如何》。台北:聯經,2017年。

臺灣土地銀行,《臺灣土地銀行業務簡介》。台北:臺灣土地銀行,1968年。

論文

王御風,〈高雄港、飛行場與工業區:從《鳳山地政》檔案看日治末期戲獅甲、草衙工業區的發展〉,《高雄文獻》,12卷1期(高雄:2022年6月),頁7-28。

王御風,〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉,《高雄文化研究2023年刊》(高雄:2023年),頁19-40。

李文環,〈從六燃高雄本廠到中油高廠之產業空間變遷研究(1942-1954)〉,《臺灣文獻》,73卷1期(南投:2022年3月),頁87-131。

呂采穎、王御風,〈從跨國工程顧問交流看戰後高雄港擴建計畫與港灣知識變遷〉,《高雄文獻》,14卷1期(高雄:2024年6月),頁35-57。

吳容明,〈高雄臨海工業區第一、二期簡介〉,《工業簡訊》1卷10期(台北:1971年11月),頁35-37。

范愛偉,〈我國工業區與加工出口區之發展〉,《臺灣工業發展論文集》(台北:聯經,1976年),頁327-353。

鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21卷1期(台北:1984年3月),頁1-21。

鄭親憲,〈高雄臨海工業區的發展〉,《中工高雄會刊》18卷4號(高雄:2011年5月),頁107-109。

口述歷史及回憶錄

李國鼎口述,劉素芬編著,《李國鼎:我的臺灣經驗-李國鼎談臺灣財經決策的制定與思考》。台北:遠流,2005年。

李連墀,《高港回憶》。高雄:作者自印,1997年。

張力、吳守成、曾金蘭訪問,張力、曾金蘭紀錄,〈李連墀先生訪問紀錄〉,《海軍人物訪問紀錄 第一輯》(台北:中央研究院近代史研究所,1998年),頁1-109。

劉鳳翰、王正華訪問,《韋永寧先生訪談錄》。台北:國史館,1994年。

王御風訪問,〈臨海工業區服務中心前主任高新宗訪談〉,2024.4.30。

報章

《高港簡報》

《聯合報》

《經濟日報》

《民聲日報》

[1] 本文之完成,感謝兩名匿名審查委員及洪紹洋教授給予許多寶貴意見,及高雄臨海產業園區服務中心史國言主任提供之珍貴資料及訪談。

[2] 2023年9月26日,經濟部加工出口區管理處更名為經濟部產業園區管理局,同時接管經濟部工業局的工業區管理業務,所轄工業區同時更名為產業園區,因此高雄臨海工業區現今名稱為「高雄臨海產業園區」,但本文討論時期(1970-1977)仍稱為高雄臨海工業區,故全文以「高雄臨海工業區」做為討論名稱。

[3] 〈出席臨海工業區產業論壇 副總統:盼推動以創新為驅動的經濟願景 讓臺灣在全世界重組的產業鏈中站穩腳步〉,2023年7月31日。收入「總統府新聞」: https://www.president.gov.tw/News/27766 (2024/3/12點閱)。

[4] 張守真,《高雄港紀事》(高雄:高雄市中正文化中心管理處,1996年)。

[5] 楊玉姿、張守真,《高雄港開發史》(高雄:高雄市文獻委員會,2008年)。

[6] 吳連賞,《高雄市港埠發展史》(高雄:高雄市文獻委員會,2005年)。

[7] 謝濬澤,〈國家與港口發展─高雄港的建構與管理(1895-1975)〉,(南投:國立暨南國際大學歷史學系碩士論文,2008)。

[8] 陳政宏,《造船風雲88年-從台船到中船的故事》(台北:文建會,2006年)。後延伸出版以檔案為主,更為詳盡的《航領傳世-中國造船股份有限公司》(新北:檔案管理局,2012年)。

[9] 陳政宏,《鏗鏘已遠-台機公司獨特的一百年》(台北:文建會,2007年)。後同樣出版以檔案為主的《傳動世紀─臺灣機械股份有限公司》(新北:檔案管理局,2011年)。

[10] 《紅毛港遷村實錄》共五冊,分別為張守真所著歷史篇、楊玉姿所著港務篇、謝貴文所著文化篇、吳連賞、陳振杰、陳又旻合著地政與戶政篇、吳連賞、吳寬憲、陳美儒、陳禹芳合著產業篇。張守真等著,《紅毛港遷村實錄》(高雄:高雄市文獻委員會,2009年)。

[11] 張守真、楊玉姿,《紅毛港的前世今生》(高雄:高雄市文獻委員會,2008年)。。

[12] 張守真、楊玉姿,《臨港聚落 : 大林蒲開發史》(高雄:高雄市立歷史博物館,2018年)。

[13] 在此之前,張守真、楊玉姿的《紅毛港的前世今生》對此著墨較不深入。見張守真,《紅毛港遷村實錄:歷史篇》,頁27-80。

[14] 亞洲新灣區是源自1999年高雄市政府所提出的「多功能經貿園區」,其範圍除戲獅甲工業地帶外,還包括駁二特區、苓雅商港區、加工出口區所在的中島商港區。見王御風,《舊港新灣:打狗港濱戲獅甲》(台北:遠足文化,2018年),頁260-277。

[15] 王御風,《舊港新灣:打狗港濱戲獅甲》(台北:遠足文化,2018年)。

[16] 王御風,〈高雄港、飛行場與工業區:從《鳳山地政》檔案看日治末期戲獅甲、草衙工業區的發展〉,《高雄文獻》,12:1(2022年6月),頁7-28。

[17] 王御風,〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉,《高雄文化研究2023年年刊》(2023年12月),頁19-40。

[18] 呂采穎、王御風,〈從跨國工程顧問交流看戰後高雄港擴建計畫與港灣知識變遷〉,《高雄文獻》14:1(2024年6月),頁35-57。

[19] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1(1984年3月),頁6-7。

[20] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區的發展〉,《中工高雄會刊》,18:4(2011年5月),頁107-109。

[21] 臺灣的工業區是從戰後1960年六堵工業區開始,但實際上戲獅甲的規模,雖無工業區之名,卻是臺灣最早的工業區,為避免混淆,本文延續日治時期稱戲獅甲為「工業地帶」。

[22] 王御風,《舊港新灣:打狗港濱戲獅甲》,頁32-74。

[23] 王御風,〈高雄港、飛行場與工業區:從《鳳山地政》檔案看日治末期戲獅甲、草衙工業區的發展〉,《高雄文獻》12:1(2022年6月),頁7-28。

[24] 瞿宛文,《臺灣戰後經濟發展的源起:後進發展的為何與如何》(台北:聯經,2017年),頁467-480。

[25] 建設項目詳見行政院國際合作發展委員會,《臺灣高雄港務局運用美援成果檢討》(台北:國際經濟資料中心,1967年),頁2。

[26] 《高雄港擴建工程施工報告》中提及是10月的工委會第77次會議,但實際上,在4月的第63次會議中就已經討論過李國鼎提出的報告,會中懷特公司代表明確指出高雄港應該是最好的地點,見「工委會第61至70次會議紀錄」(1956),《行政院經濟安定委員會》,中研院近史所檔案館藏,30-07-01-016,頁 20-22。

[27] 「會議紀錄節略第77至78次」(1956年5月24日),《行政院經濟安定委員會》,中研院近史所檔案館藏,30-01-05-069,頁 21。

[28] 高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》(高雄:高雄港務局擴建工程處,1971年10月),頁1。

[29] 瞿宛文,《臺灣戰後經濟發展的源起:後進發展的為何與如何》,頁374-485。

[30] 「工委會第61至70次會議紀錄」(1956),《行政院經濟安定委員會》,中研院近史所檔案館藏,30-07-01-016,頁 101-105。

[31] 高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》,頁4-5。

[32] 「工委會第61至70次會議紀錄」(1956),《行政院經濟安定委員會》,中研院近史所檔案館藏,30-07-01-016,頁 101-105。

[33] 高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》,頁4-5。。

[34] 王御風,〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉,《高雄文化研究2023年刊》,頁25-29。

[35] 擴建計畫第一期執行的詳細過程,請見王御風,〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉,《高雄文化研究2023年刊》,頁29-32。

[36] 「為本港填築地公告放租案廠商一再陳情謹將辦理情形報請鑒備」(1960年10月11日),〈高雄港擴建區土地使用計劃〉,檔案局檔案:臺灣省政府,0049/H155/0022.3/1。

[37] 「高雄港擴建(一)」(1959-1960),《行政院經濟建設委員會》,國史館藏,數位典藏號:040-010500-0003,頁18-19。

[38] 該小組先由臺灣省政府建設廳、交通處、地政局、公共工程局、高雄港務局、美援會(後改為經合會)、經濟部工礦聯繫組、交通部運輸計畫聯繫組、臺灣電力公司、高雄市政府等十一個單位各推派一人為委員。後又陸續增加高雄縣政府、經濟部工業司、土地銀行、加工出口區、民航局等單位各一人擔任委員,見高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》,頁37。

[39] 許松根、莊朝榮,《我國工業用地政策之探討》(台北:中央研究院經濟研究所,1991年),頁1-2。

[40] 范愛偉,〈我國工業區與加工出口區之發展〉,收錄於于宗先主編,《臺灣工業發展論文集》(台北:聯經,1976年),頁329-331。

[41] 該筆經費於1962年3月15日撥付,但無法於規定的當年度完成,後經同意,於1963年元月10日完成,見「1963年度發展南部工業區總卷」(1961),《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-011,頁 336-339、344、349。

[42] 王御風,〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉,《高雄文化研究2023年刊》(2023年12月),頁32-34。

[43] 李國鼎口述,劉素芬編著,《李國鼎:我的臺灣經驗-李國鼎談臺灣財經決策的制定與思考》(台北:遠流,2005),頁325-328。

[44] 呂采穎、王御風,〈從跨國工程顧問交流看戰後高雄港擴建計畫與港灣知識變遷〉,《高雄文獻》14:1(2024年6月),頁46-48。

[45] 南部工業區第一期先是廠房由高雄港務局管理,公共設施由高雄市政府管理,1973年4月高雄臨海工業區管理中心成立後,廠商及公共設施再移至該中心管理維護,見鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1(1984年3月),頁6-7。

[46]「准函為南部工業區後期開發計畫佈置總圖一案復請查照由」(1965年12月17日),〈1963年度發展南部工業區總卷〉,《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-011,頁 87。

[47] 高雄港擴建第二期工程由1964年1月開始,至1966年6月完工,見王御風,〈工業港區的延續:戰後高雄港的擴建(1958-1968)〉,《高雄文化研究2023年刊》,頁32。

[48] 高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》,頁18-19。

[49] 高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》,頁17-18。

[50] 「〈臺灣省南部工業區開發籌劃小組第十八次委員會議紀錄」(1968年8月30日),〈1963年度發展南部工業區總卷〉,《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-011,頁 4。現今臨海工業區面積為1,560公頃,見〈園區簡介〉,收入「經濟部高雄臨海產業園區服務中心」:https://www.bip.gov.tw/iphw/linhai/index.do?id=10#pc1(2024/3/12點閱)。

[51] 王御風、王興安、莊建華,《關鍵100:記憶高雄》(高雄:高雄市立歷史博物館,2020年),頁110。

[52] 「1963年度發展南部工業區總卷」(1961),《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-011,頁 50-51。高雄港務局擴建工程處,《高雄港擴建工程施工報告》,頁41-42。〈南部工業區 開發處昨成立〉,《經濟日報》,台北,1968年3月16日,第2版。

[53] 成員名單為臺灣土地銀行總經理陳運生、經理李昌槿、經理鄭行亮、經濟部工業司長牛權琯、經合會處長劉敏誠、臺灣省政府公共工程局副局長方開啟、建設廳科長鮑恩濟、地政局副局長何夢雷、高雄港務局局長李連墀、高雄市長陳啟川、高雄縣長戴良慶共11位,見「臺灣省南部工業區開發籌劃小組第十七次委員會議紀錄」(1968年5月16日),〈1963年度發展南部工業區總卷〉,《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-011,頁 29。

[54] 臺灣土地銀行,《臺灣土地銀行業務簡介》(台北:臺灣土地銀行,1968年),頁9-10。當時委託開發為786公頃,但後續一直變動。

[55] 「臺灣省南部工業區開發籌劃小組第十九次委員會議紀錄」(1968年12月21日),〈1963年度發展南部工業區總卷〉,《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-012,頁 39-47。

[56] 「行政院經合會、臺灣省政府南部地區建設計畫聯繫會報第二次會議紀錄」(1969年8月7日),〈1963年度發展南部工業區總卷〉,《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-012,頁 30-33。

[57] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1,頁8。

[58] 原規劃面積見「臺灣省南部工業區開發籌劃小組第十九次委員會議紀錄」(1968年12月21日),〈1963年度發展南部工業區總卷〉,《行政院國際經濟合作發展委員會》,中研院近史所檔案館藏,36-06-042-012,頁 39-47。第二期面積各方說法不一,多為204公頃,鄭親憲則表示土地銀行實際開發面積為207.6112公頃,其中新生路用地佔5.2266公頃,與204公頃相去不遠,見鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1,頁8。

[59] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區的發展〉,《中工高雄會刊》,18卷:4號,頁107。

[60] 後來臨海工業園區一至三期的開發均解編交由市府管理,唯一留下來的是此地,進駐者則是當時開發美術館園區遷移至此的廠商。王御風訪問,〈臨海工業區服務中心前主任高新宗訪談〉,2024.4.30。

[61] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區的發展〉,《中工高雄會刊》,18卷:4號,頁107。

[62] 〈臨廣科技園區簡介〉,https://www.bip.gov.tw/page.aspx?pageid=93ca13b8040128b7。檢索日期:2024.4.13。

[63] 吳容明,〈高雄臨海工業區第一、二期簡介〉,《工業簡訊》1:10(台北:1971年11月),頁35。

[64] 開發土地如何劃分,經當時高雄港務局長李連墀力爭,由當時經合會主委協調,將港區內土地均交由港務局使用,見〈李連墀先生訪問紀錄〉,《海軍人物訪問紀錄 第一輯》,頁67-69。

[65] 〈高雄建貨櫃碼頭 省府准七月興工〉,《經濟日報》,台北,1970年3月12日,第2版。

[66] 〈政府決定〉,《經濟日報》,台北,1970年7月7日,第4版。

[67] 陳聖怡,《工業區的開發》(台北:聯經,1982年),頁27。

[68] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1,頁1。

[69] 〈大鋼鐵廠造船廠預留地 闢為普通工業區〉,《經濟日報》,台北,1969年6月8日,第2版。

[70] 〈臨海區開發小組 報告三四期開發計畫〉,《民聲日報》,台中,1970年11月21日,第6版。

[71] 「臺灣省政府省長會議第221次會議」(1970年12月7日),〈建設廳廳長陳友欽報告(一)〉,《臺灣省政府委員會議》,國史館臺灣文獻館藏,檔號:00502022105。

[72] 「臺灣省政府省長會議第222次會議」(1970年12月14日),〈財政廳廳長杜均衡報告(二)〉,《臺灣省政府委員會議》,國史館臺灣文獻館藏,檔號:00502022204。

[73] 「臺灣省政府省長會議第223次會議」(1970年12月21日),〈建設廳廳長陳友欽報告(一)〉,《臺灣省政府委員會議》,國史館臺灣文獻館藏,檔號:00502022309。

[74] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1,頁1。

[75] 〈高市臨海工業區 開發範圍已確定〉,《民聲日報》,台中,1970年3月24日,第7版。

[76] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉,《台灣土地金融季刊》21:1,頁9。鄭親憲,〈高雄臨海工業區的發展〉,《中工高雄會刊》,18:4,頁107。

[77] 王御風,《波瀾壯闊:臺灣貨櫃運輸史》,頁56-57。

[78] 「高雄臨海工業區第四期開發計劃方案」(1970年10月),《行政院》,國家發展委員會檔案管理局,0059/8-2-5/19/0001。

[79] 〈高雄臨海工業區 第四期開發計劃已擬定〉,《聯合報》,台北,1970年12月18日,第7版。

[80] 〈小港鄉65公頃私有地 將徵收作大鋼廠建地〉,《經濟日報》,台北,1971年9月27日,第1版。

[81] 劉鳳翰、王正華訪問,《韋永寧先生訪談錄》(台北:國史館,1994年),頁133。

[82] 第四期第一區及第二區究竟範圍如何?鄭親憲先生在自己的兩篇作品中,說法也不一,他在〈高雄臨海工業區之開發與績效評估〉中表示第一、二區為186公頃,另將大鋼鐵廠(中鋼)單獨列出,為527.599公頃。在〈高雄臨海工業區的發展〉中則表示一區為186公頃,二區為527.599公頃,兩者開發時間均為1971年7月至1973年4月,本文則採用後者。

[83] 劉鳳翰、王正華訪問,《韋永寧先生訪談錄》,頁132-133。

[84] 陳政宏,《鏗鏘已遠-台機公司獨特的一百年》(台北:文建會,2007年),頁88-107。

[85] 〈高市所有工廠盡量遷移郊區,安大使昨與市長一席談,對長遠構想表讚佩〉,《民聲日報》,台中,1974年6月19日,第9版。

[86] 石化工業的轉移可見李文環,〈從六燃高雄本廠到中油高廠之產業空間變遷研究(1942-1954)〉,《臺灣文獻》73:1(2022年3月),頁87-131。

[87] 鄭親憲,〈高雄臨海工業區的發展〉,《中工高雄會刊》,18卷:4號,頁107。

[88] 〈高雄臨海工業區 即全部開發完成〉,《經濟日報》,台北,1977年12月21日,第2版。

[89] 〈1979年臨海工業區廠商名冊〉,臨海工業區服務中心藏。感謝臨海工業區服務中心所提供的寶貴資料。